三菱ケミカルは日本最大の化学メーカーですが、直近では、利益・株価ともに振るわない状況が続いています。

そんな中、三菱ケミカルは2024年11月に長期経営ビジョンならびに中期経営計画を発表しました。

そこでは非常に挑戦的な数字を掲げていたものの「そんな数字は本当に達成できるのか?」「具体的にどうやって達成するのか?」など、説明会では厳しい質問が相次ぎました。

そこで、本動画では三菱ケミカルの長期ビジョン・中期経営計画を解説していきます。

特に会見ではあまり触れられなかった具体的施策について、一歩踏み込んだ考察をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

動画で説明:躍進を掲げる三菱ケミカルの中期経営計画を解説

動画で見たい方はこちらからどうぞ。

長期ビジョン:KAITEKI Vision35

今回、三菱ケミカルが発表した長期ビジョンは、2035年を目標年度に据えた「かいてきビジョン35」です。

長期ビジョンなので方向性の話が中心でしたが、多用されたキーワードがふたつあります。

それが、「グリーンケミストリー」と「つなぐ」です。

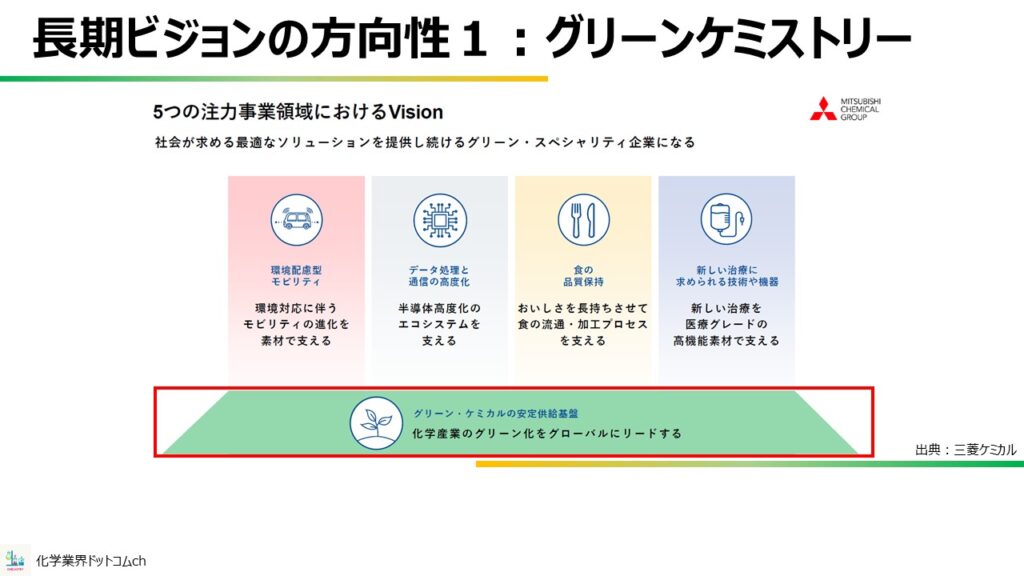

長期ビジョン方向性1:グリーンケミストリー

グリーンケミストリーは、バイオ由来の原料や人工光合成を活用した原料など石油由来以外の原料を使用する化学品のことを指しています。

三菱ケミカルとしては、グリーンケミカルは三菱ケミカルが注力する事業の基盤になるとしています。

現状、グリーンケミカルはコスト面で圧倒的に不利ではありますが、三菱ケミカルの見解では将来的にグリーンでない化学事業は淘汰されることになるため、必ずやり遂げていくと繰り返し主張されていました。

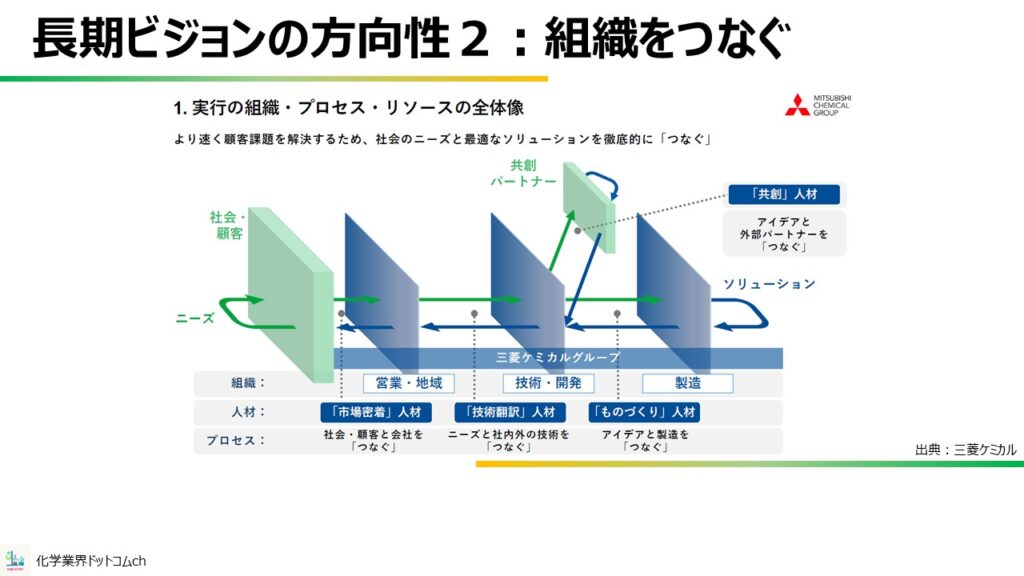

長期ビジョン方向性2:組織をつなぐ

もう一つのキーワードである「つなぐ」についての詳細ですが、従来の縦割りの事業から転換し、互いに必要な関係部署が必要に応じて臨機応変に連携をすることを意味しています。

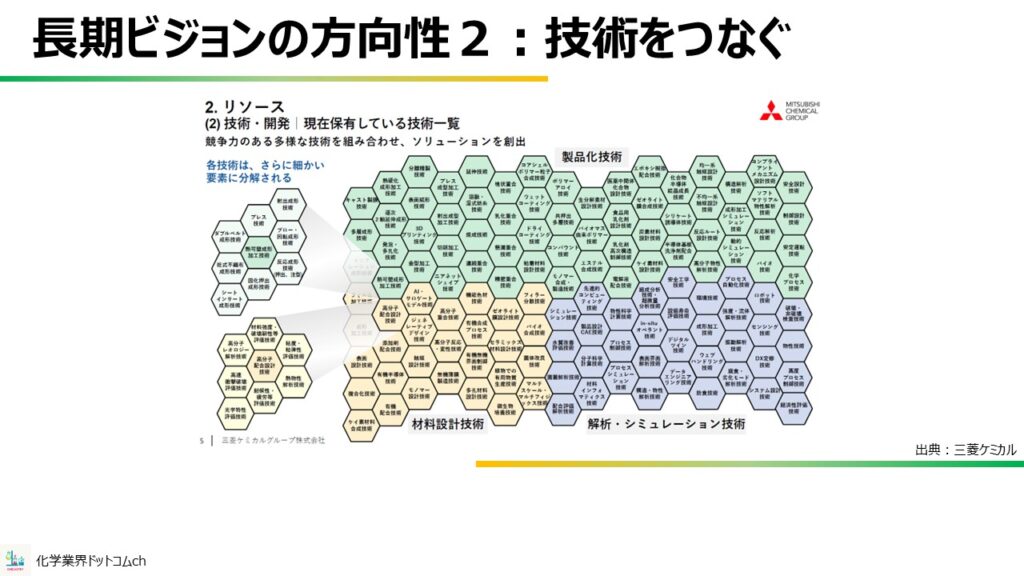

長期ビジョン方向性2:技術をつなぐ

特に、「つなぐ」というキーワードで強調されたのが技術です。

三菱ケミカルは、規模と同様に保有する技術の数もトップクラスであるため、保有している技術を「つなぐ」つまり、技術を複合化することによって新たな技術や製品を生み出すことを強調していました。

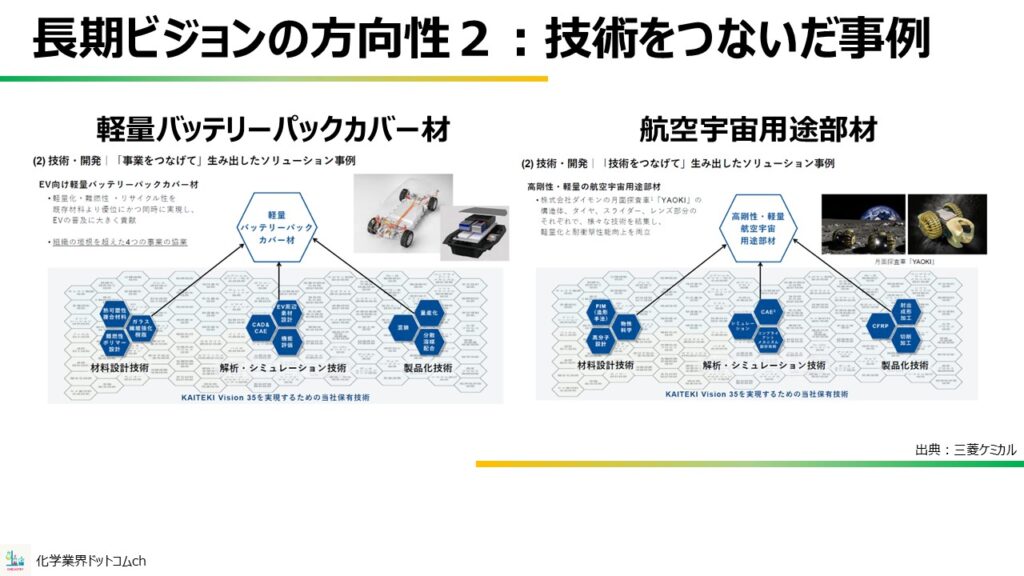

長期ビジョン方向性2:技術をつないだ事例

説明会では、事例として軽量バッテリーパックのカバー材や航空宇宙用途の部材を取り上げていました。

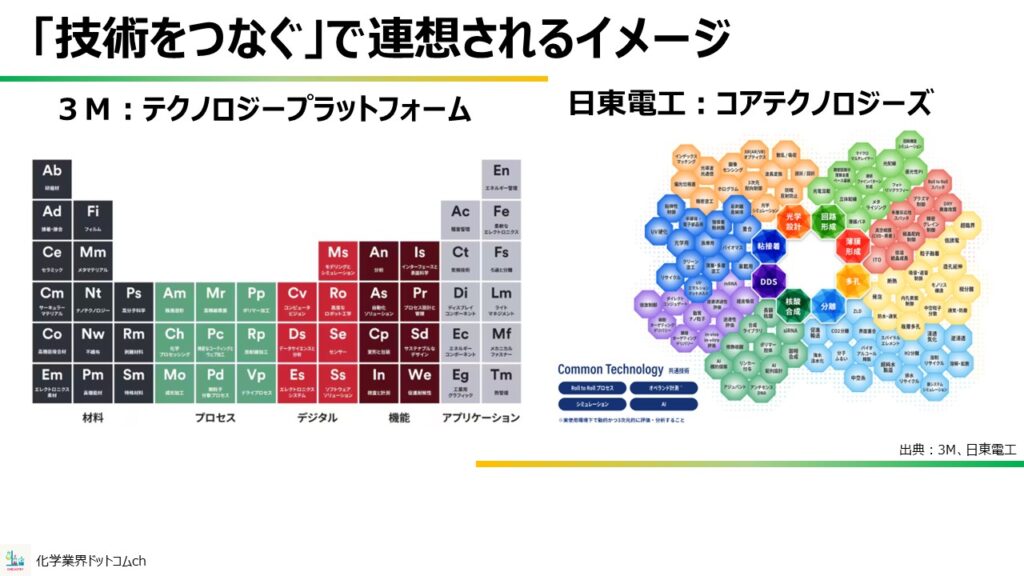

ところで、この保有技術の図、どこかで見たことがあると思いませんか?

私が真っ先に思い浮かんだのは、3Mや日東電工の技術プラットフォームの図です。

実際に説明会の質疑応答でも「三菱ケミカルは3Mの方向を目指すのか?」という質問があったぐらいです。

「技術をつなぐ」で連想されるイメージ

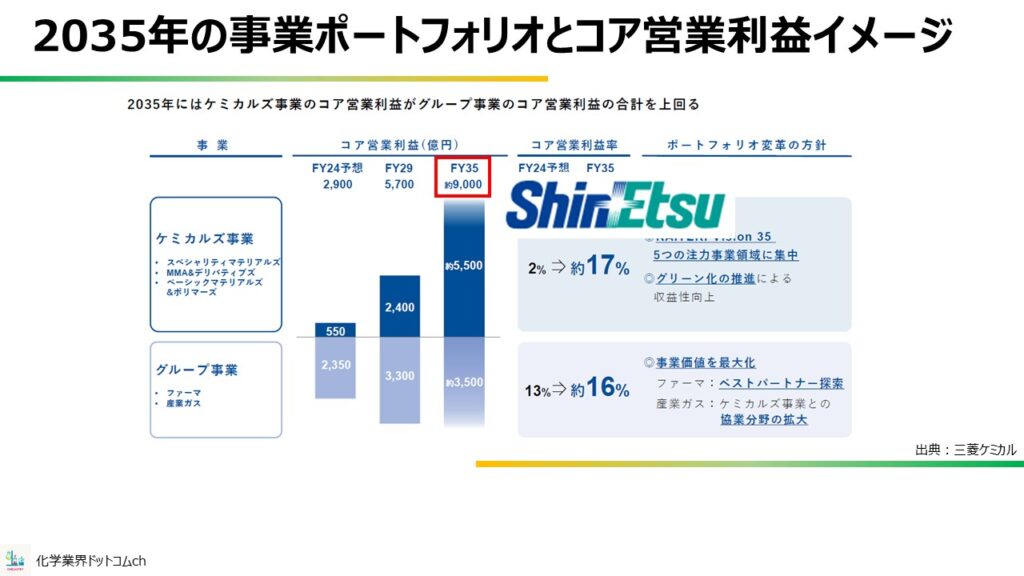

ともあれ三菱ケミカルは「グリーンケミストリー」と「つなぐ」というキーワードを意識して改革を進め、2035年時点でコア営業利益を9000億円にする計画を立てています。

2035年の事業ポートフォリオとコア営業利益イメージ

「2035年時点でコア営業利益9000億円」の利益水準は、化学メーカー屈指の高収益企業である信越化学工業に匹敵します。

さらに、利益成長は現在不調のケミカルズ事業を中心に組み立てており、この10年間で営業利益を現在の10倍である5500億円までに伸ばすという凄まじい計画を立てています。

この数字を利益率に直すと約20%以上にもなり、同水準の企業といえば世界屈指のテック系企業の一つであるGoogleに匹敵するレベルです。

ここまで聞くと本当に実現可能なのかと疑問が出てくるかと思います。

では、華々しい長期ビジョンをどのように実現するのか、中期経営計画を見てみましょう。

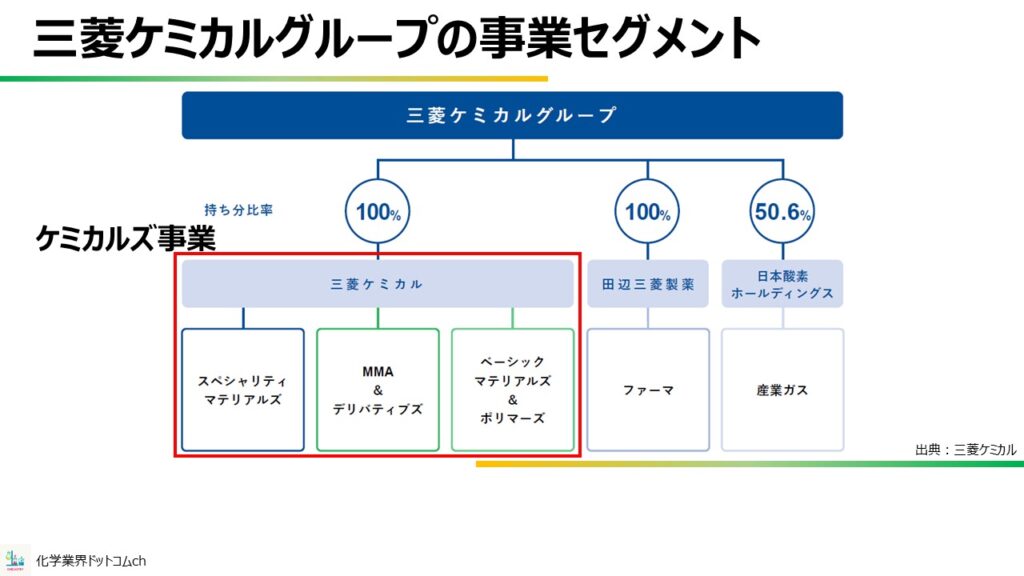

三菱ケミカルグループの事業セグメント

まず、三菱ケミカルの事業セグメントをおさらいしておきます。

三菱ケミカルグループは下記3つのグループ会社から構成されています。

- 三菱ケミカルが担当:ケミカルズ事業

- 田辺三菱製薬が担当:ファーマ

- 日本酸素ホールディングスが担当:産業ガス事業

その中でも、ケミカルズ事業は下記の分野に分かれています。

- 機能性化学に相当するスペシャリティマテリアルズ

- 石油化学に該当するベーシックマテリアルズ&ポリマーズ

- 三菱ケミカルが強みを持つMMA&デリバティブス

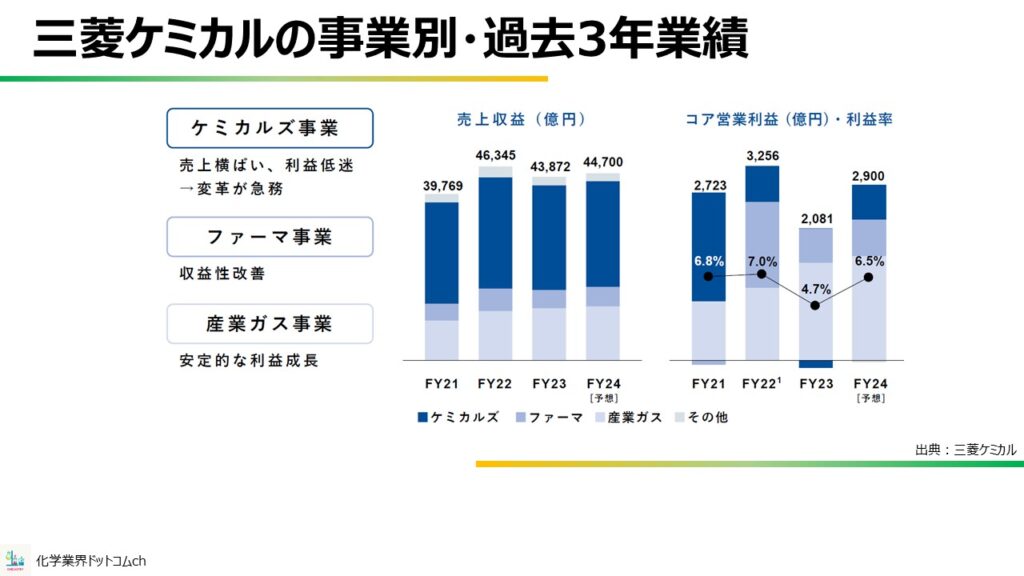

三菱ケミカルの事業別・過去3年業績

三菱ケミカルの›過去3年間の業績を見てみると、ケミカルズ事業は売上自体は多いものの利益は非常に少なく近年ではほぼファーマと産業ガスで稼いでいる状態です。

この現状に対して、筑本社長は「売上は伸びていない。利益は伸びていない。ケミカルに至ってはこの体たらくだ。」と述べていました。

自分の会社ながら身もふたもないレベルのバッサリ感です。

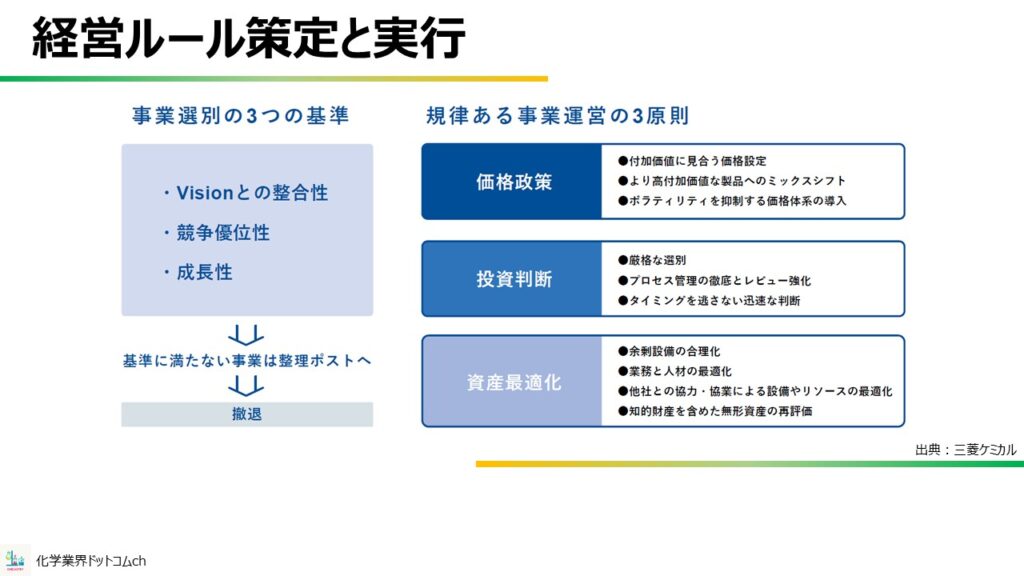

経営ルール策定と実行

さらに筑本社長は、ケミカルズ事業が不振の原因について「規律がない」と一言でバッサリと述べていました。

つまり、事業継続のルールが決められていないもしくはルールがあっても守られていないという意味になります。

そこで今期からは下記2つの方針を掲げています。

- 事業選別のルールをきっちり定めしっかりと守っていく。

- 儲からない事業はしっかり切る

言葉だけでいうと当たり前のことを当たり前に行うという、いわゆる凡事徹底を行うということです。

言葉にすると簡単ですが「凡事徹底」を実践するのは意外と難しいものです。

なお、凡事徹底という言葉は信越化学工業の前会長である金川氏がよく使っていた言葉でもあります。

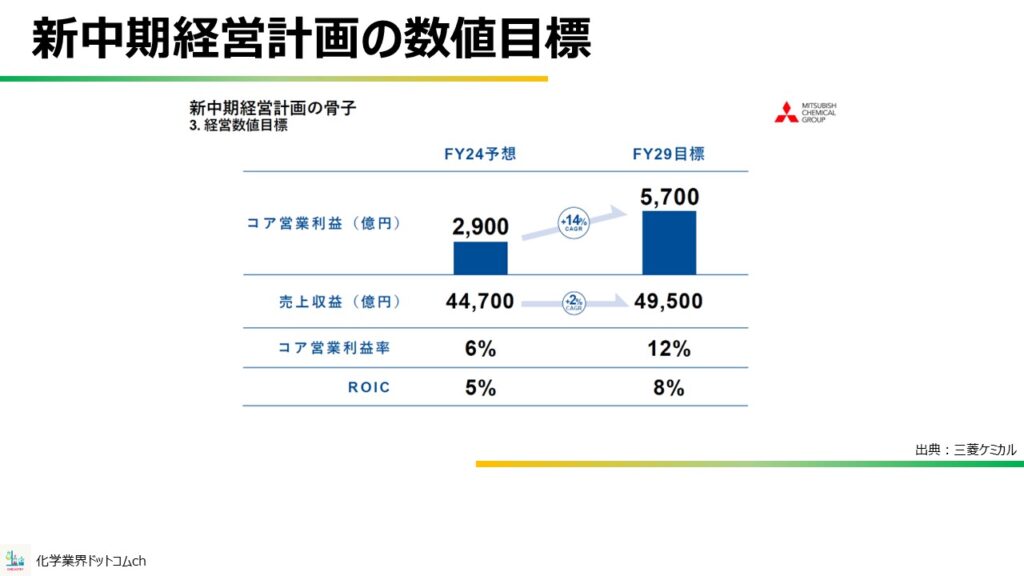

新中期経営計画の数値目標

次に新中期経営計画の数値目標を見てみますと、コア営業利益は2024年の予想1,900億円から2029年に5,700億円まで成長させるとの目標を掲げています。

年平均成長率に換算すると14%にものぼるびっくり目標です。

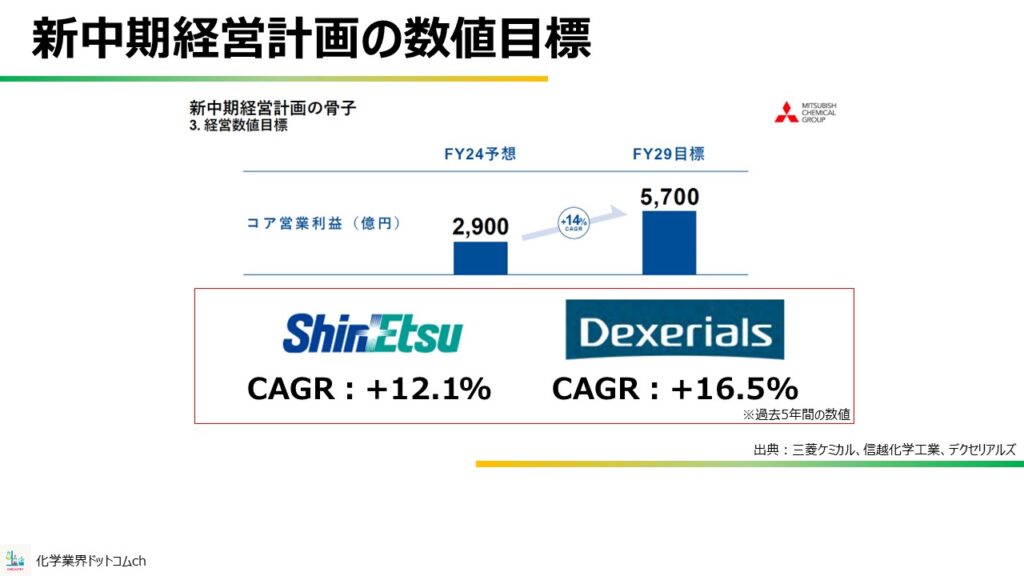

この14%という数字のインパクトの高さを示すために同業他社の高収益企業と比較してみます。

なんと、14%という数値は信越化学よりも高く、さらに電子材料やディスプレイ事業に特化しているデクセリアルズに匹敵する勢いです。

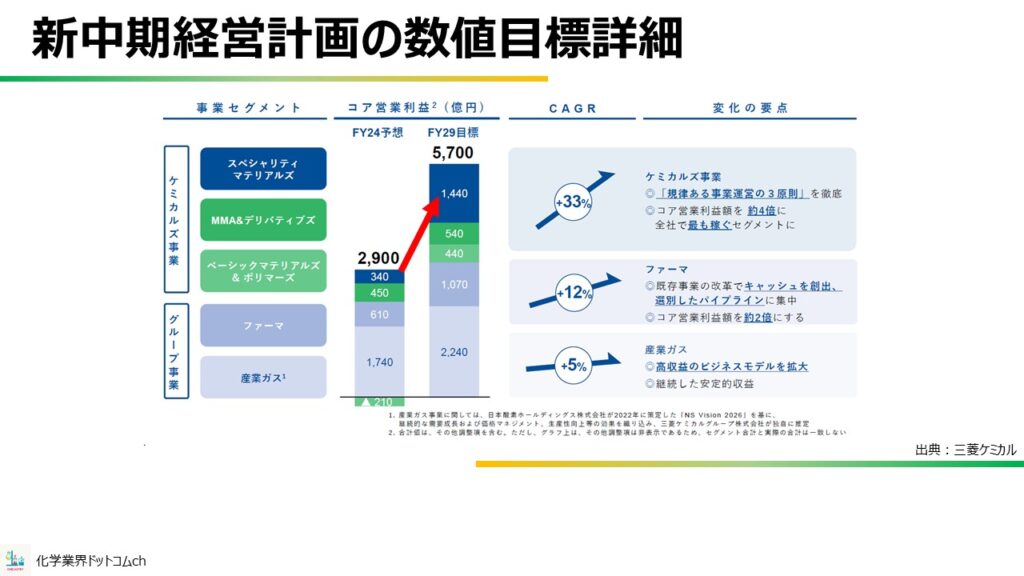

具体的に、どうやって事業を伸ばしてどうやって目標をクリアするのかを知るために詳細を見てみます。

最も伸びしろを載せているのは、スペシャリティマテリアルズ、いわゆる機能性化学分野であり、なんと5年後に4倍の数値にするという驚きの目標を掲げています。

さすがに無茶ぶりがすぎるのでは?と思えるこの予算編成ですが、スペシャリティマテリアルズ以外に予算を載せられなかった理由を考察してみます。

数値目標詳細の意図:セグメント別考察

まず、基礎化学品やMMAなどの石油化学は、昨今の供給過剰もさることながら根本的にボラティリティが大きい分野であるため石油化学を成長筋に据えるのはさすがに難しいでしょう。

また、産業ガスに関しても、売上は製造業の景況感にほぼリンクするため、能動的に数字を伸ばしにくい分野です。

次に、ファーマについては、研究開発費の増大や特許切れによる売上の急減、パテントクリフといった問題もあり、近年は化学メーカーが対応できる範疇を超えてきている状況になりつつあります。

詳細は語られなかったものの、説明会でも「ファーマはベストパートナーを模索する」といったコメントもありました。

以上を考えると、能動的に攻められる事業は、スペシャリティケミカルズに絞られます。

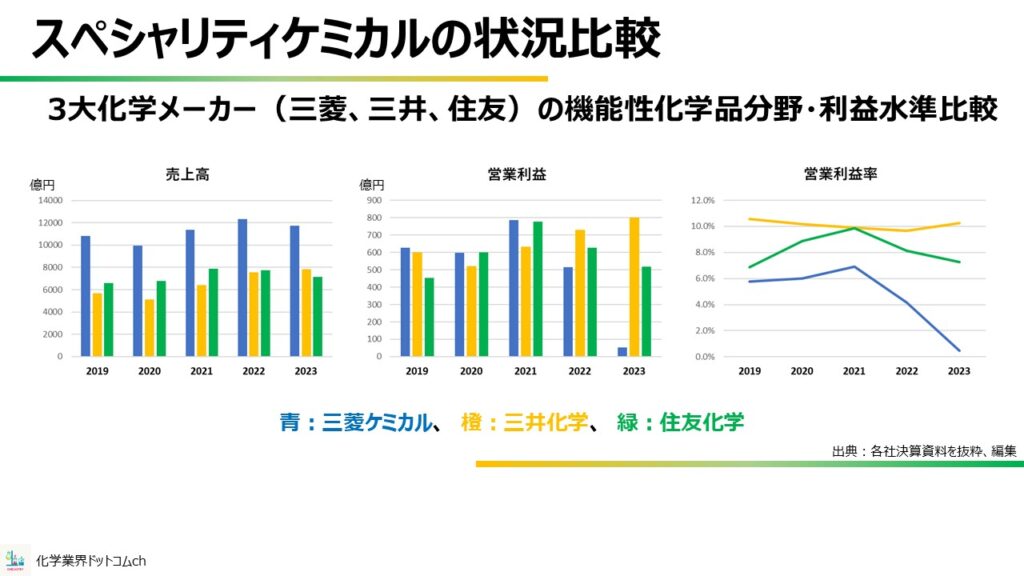

スペシャリティケミカルの状況比較

ところが、スペシャリティケミカルズの強化もそう簡単にはいきません。

機能性化学事業の利益構造を同業他社の三井化学、住友化学と比較してみます。

- 売上高:三菱ケミカルが一歩抜けている

- 営業利益:ほぼ3社とも横ばい

これを営業利益率に換算すると、三菱ケミカルが低水準で苦戦している様子がうかがえます。

三菱ケミカルの利益向上打開方針

ではこの状況からどのように利益向上を図っていくのかというと、ひとえに「選択」と「集中」につきます。

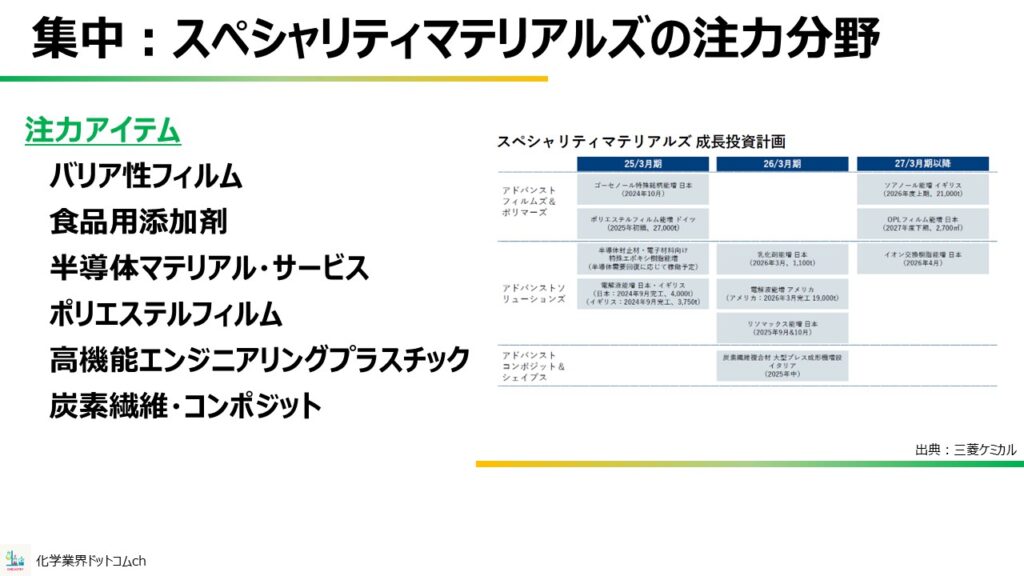

集中:スペシャリティマテリアルズの注力分野

まずは集中する、つまり伸ばす部分のプランについて解説していきます。

経営説明会で述べられた注力アイテムは全部で6点あります。

そして、これらは全て成長投資計画のうちに入っています。

そこで、アイテムを一つづつ見てどれだけ実現の見込みがありそうか、それぞれ考察していきたいと思います。

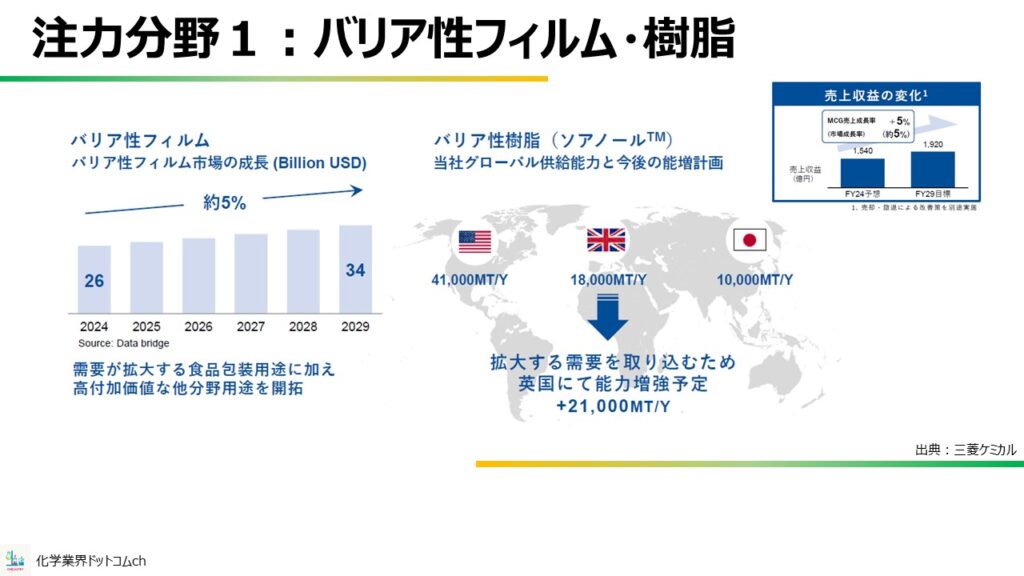

注力分野1:バリア性フィルム・樹脂

1つ目のアイテムは、バリア性フィルム・樹脂です。

樹脂の中身はエチレン・ビニルアルコール共重合体(エバール)です。

バリア性フィルム自体は成長産業で、食品包装用の材料の中でもエバールは優位性があります。

さらに三菱ケミカルは、エバールの世界シェアが2位であり首位のクラレと合わせると世界シェアの9割を誇ることを考えると、市場と同等レベルの成長率を期待してもいいアイテムと考えます。

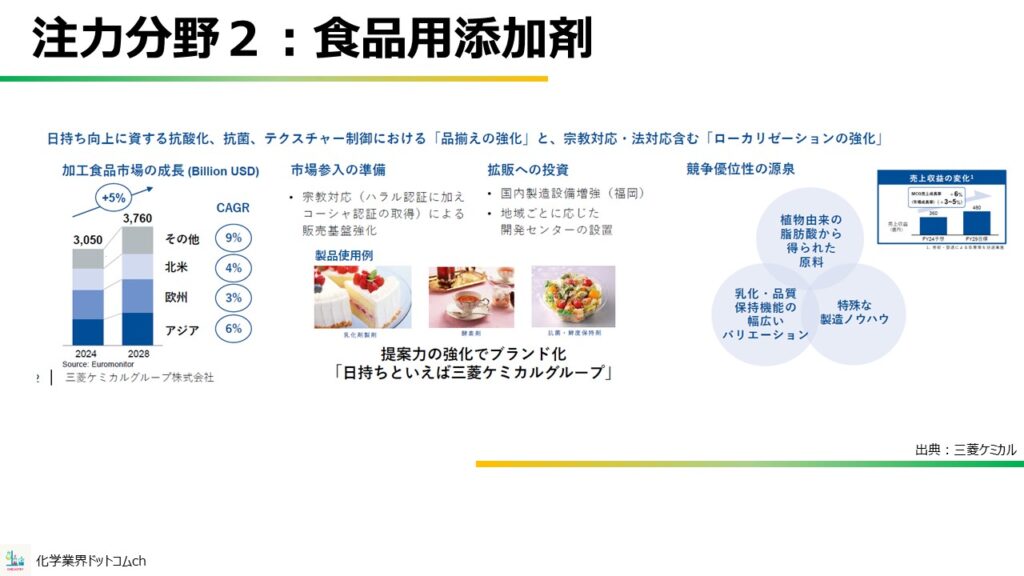

注力分野2:食品用添加剤

続きまして食品用添加剤です。

三菱ケミカルはショ糖脂肪酸エステルの世界シェア1位を誇ります。

さらに、旺盛な需要が期待できることに加えて、先ほど紹介したバリア材料とセットで展開することによりシナジーが期待できる分野でもあります。

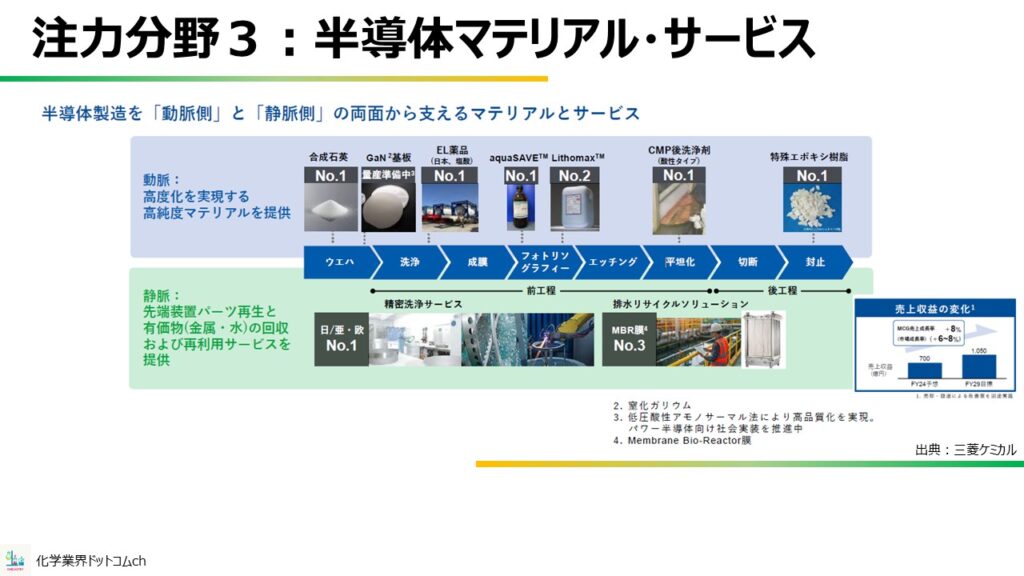

注力分野3:半導体マテリアル・サービス

3つ目は半導体マテリアル・サービスです。

半導体分野における化学メーカーの戦略として複数の製品や技術の提案がありますが、三菱ケミカルの半導体分野におけるシェアを見てみると意外にシェアトップクラスの製品やサービスが多くなっています。

実のところ筑本社長自身も実際に集計してみてわかったとのことですので、今までの三菱ケミカルの組織がいかに縦割りだったかが垣間見えますね。

製品やサービスのラインナップに基礎化学品が多いことから、三菱ケミカルの技術力がうかがえます。

半導体分野は長期的に成長が確実視されていることもあり、三菱ケミカルの成長にも期待していいのではないかと思います。

注力分野4:ポリエステルフィルム

4つ目の注力分野はポリエステルフィルムです。

三菱ケミカルは液晶テレビ用のポリエステルフィルムで長年世界シェア1位を取り続けています。

明確に三菱ケミカルが強みを持つ分野の一つですが、液晶テレビの需要と利益率が低くなっている課題もあります。

そこで他の高付加価値分野、具体的にはモビリティ関連や半導体関連、OLEDなどに進出することで、市場を超える成長率を狙っています。

こちらはやや挑戦的であるものの、すでにOLED向けでは成果が出つつあるとのコメントもあり期待が持てそうです。

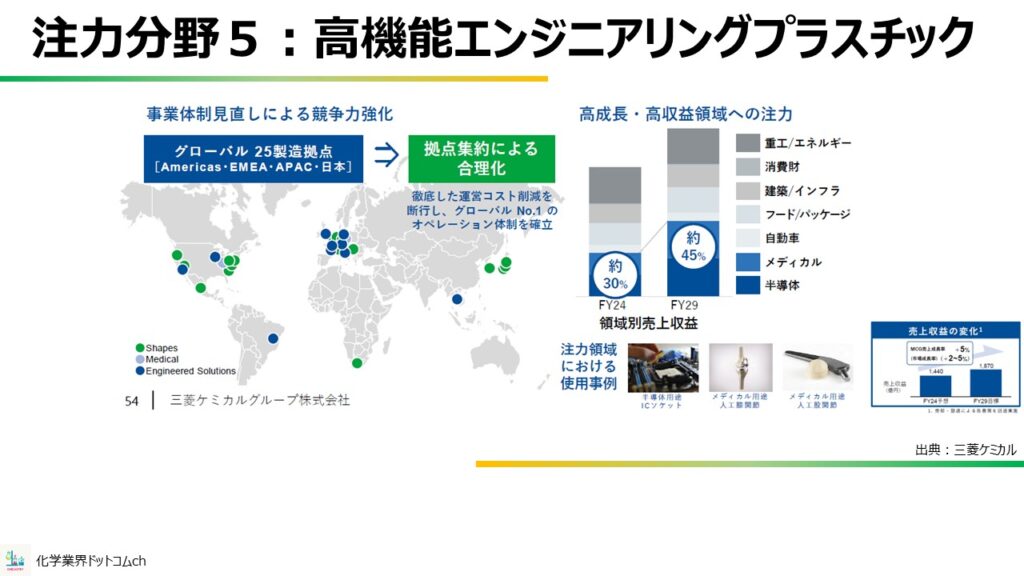

注力分野5:高機能エンジニアリングプラスチック

注力分野の5つ目は高機能エンジニアリングプラスチック、いわゆるエンプラです。

エンプラについては、伸ばす戦略よりも合理化が強調されていました。

同じエリアに複数の拠点が存在し機能が重複しているため、効率化するだけで一気に収益性が上がるとの説明がありました。

合理化は成長戦略よりも見通しが立てやすいこともあり、ある程度地に足のついた計画のように感じます。

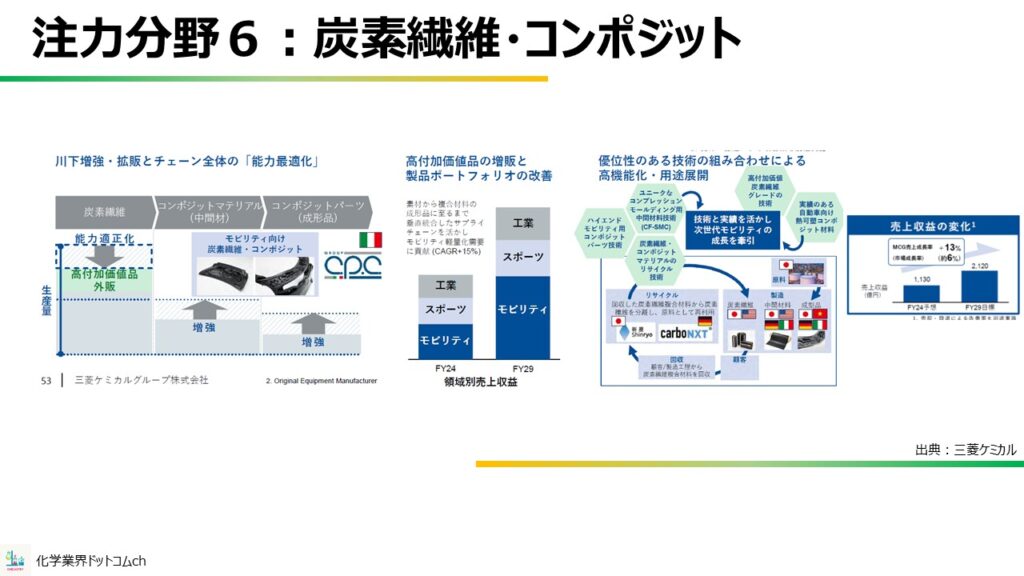

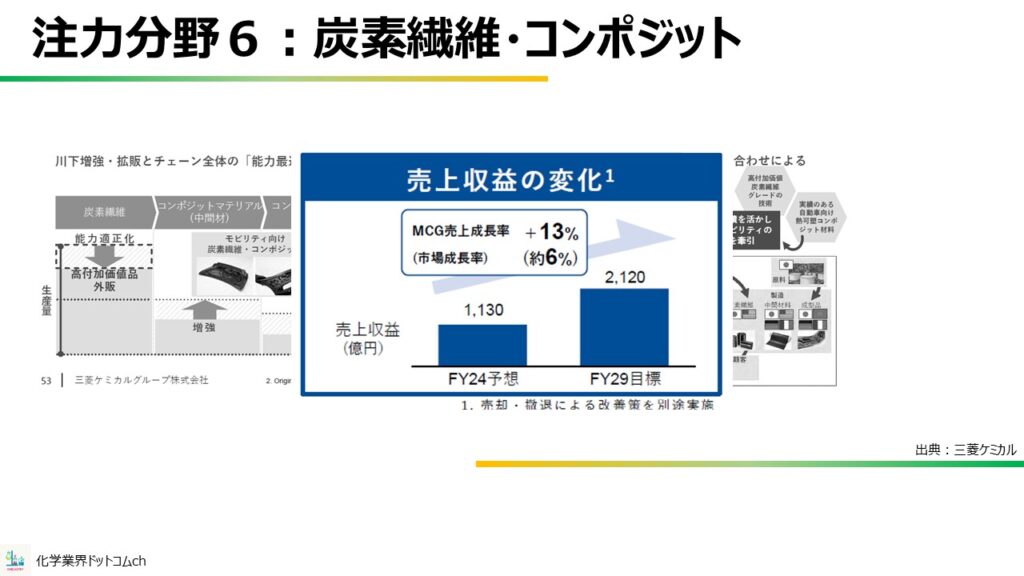

注力分野6:炭素繊維・コンポジット

注力分野の最後は炭素繊維・コンポジットです。

大きな方針は川下戦略。つまり、炭素繊維の材料売りを減らし中間材や成型品の拡販に注力する方針です。

用途としては、モビリティ。つまり自動車関連がメインになります。

しかし、この炭素繊維関連の計画がかなりキワモノで5年後の売上成長率が13%と市場成長率をはるかに上回る数字を掲げています。

他の分野はなんとなくいけそうなイメージが湧きましたが、炭素繊維関連はジャンプアップしすぎて怪しいのでは?と思っています。

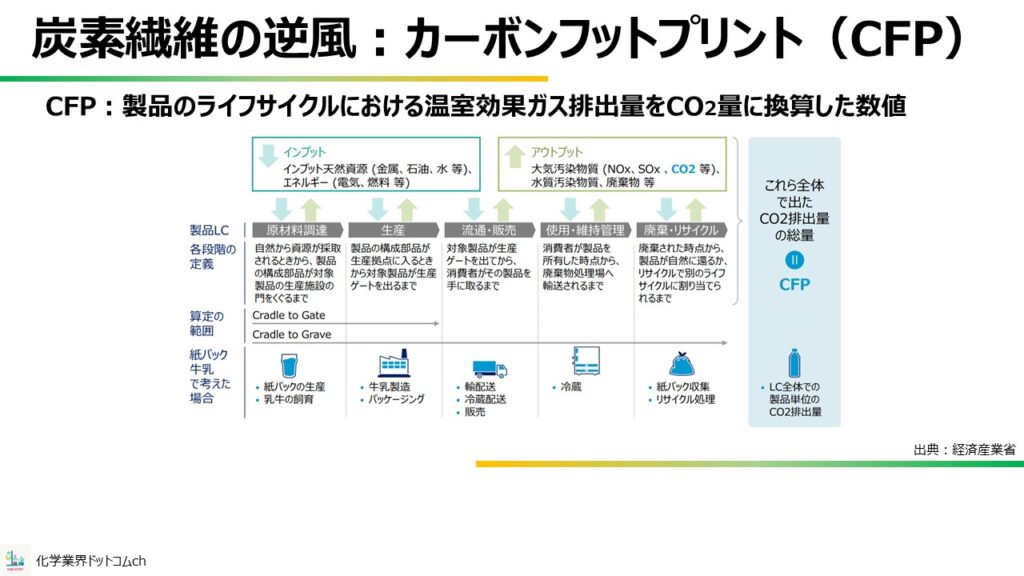

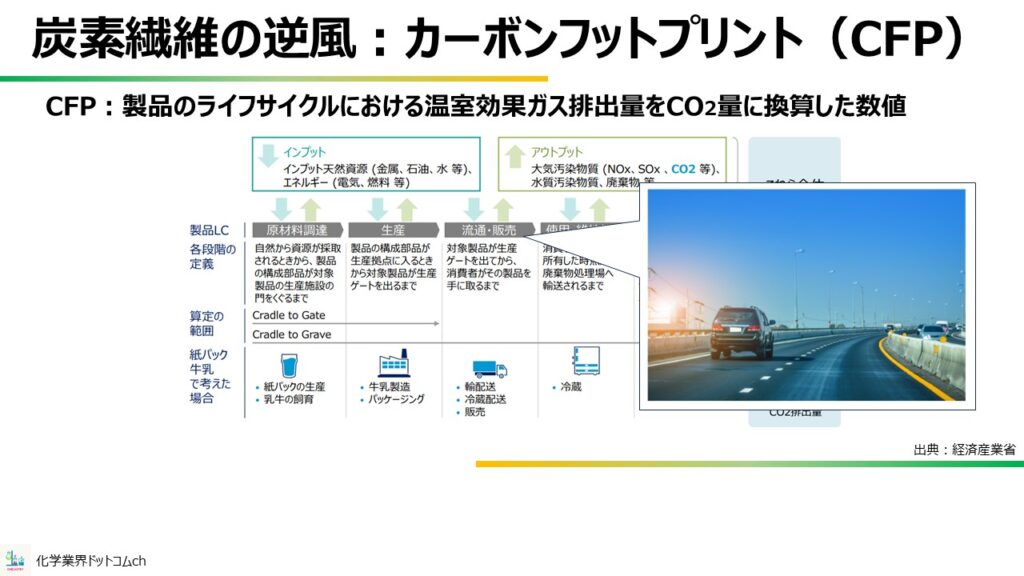

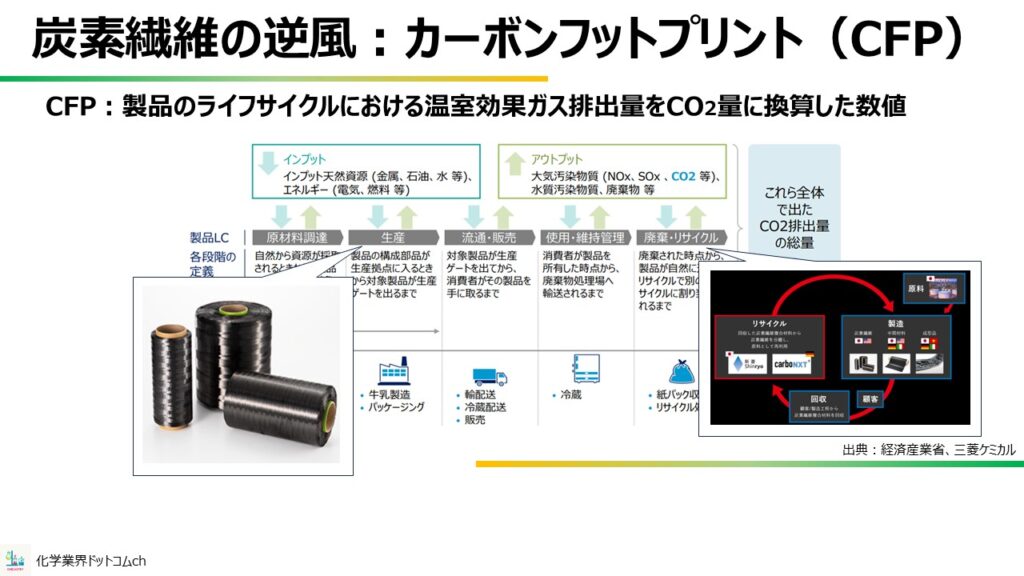

炭素繊維の逆風:カーボンフットプリント(CFP)

自動車分野において炭素繊維関連には色々な逆風がありますが、特に厳しいのがカーボンフットプリント、CFPです。

CFPは製品の原料調達から製造、使用、廃棄までをトータルに考えた環境負荷の指標になります。

そもそもとして、炭素繊維を使う最大のメリットは軽量化であり使用時、つまり自動車が走っている時には燃費が良くなりCO2削減に貢献します。

しかし、炭素繊維は生産時に大量のエネルギーを必要とするため、CFPの観点で考えると必ずしも有利になるとは限らないのが難しいところです。

なお、三菱ケミカルはCFP対策の一環として炭素繊維のリサイクル技術の開発に取り組んでいますが、炭素繊維のリサイクルは化学品のケミカルリサイクルよりもはるかにハードルが高いため、ブレイクスルーができるかが成長戦略の成否を分けるポイントになるでしょう。

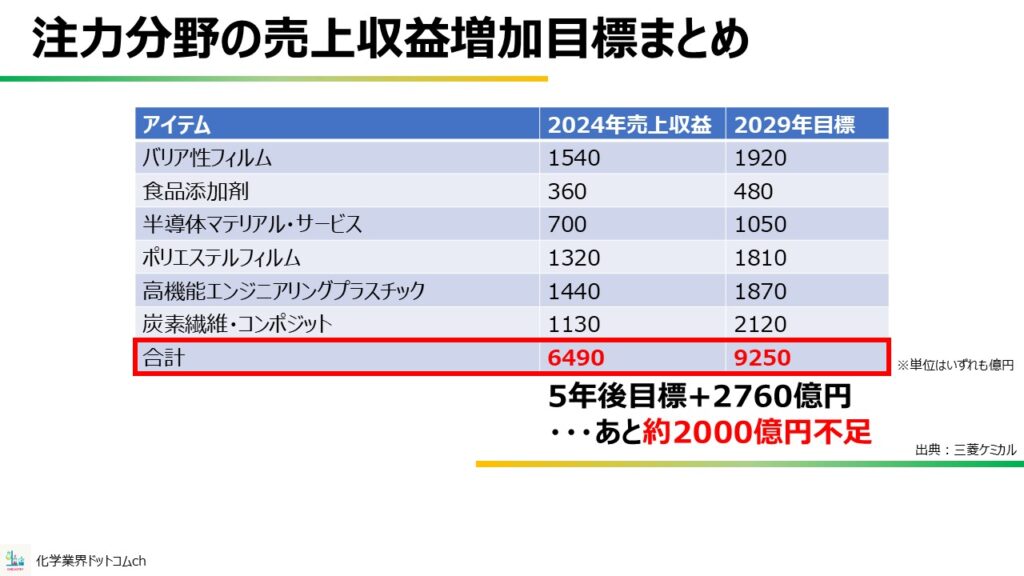

注力分野の売上収益増加目標まとめ

以上、注力分野の売上収益増加目標をまとめておきます。

紹介したすべての注力分野を計画通りに載せられれば、5年後には2,760億円の売上収益拡大効果が見込めるという計算になります。

ハッピーパターンでこの数字なわけですが、これでも目標にはまだ約2000億円の乖離があります。

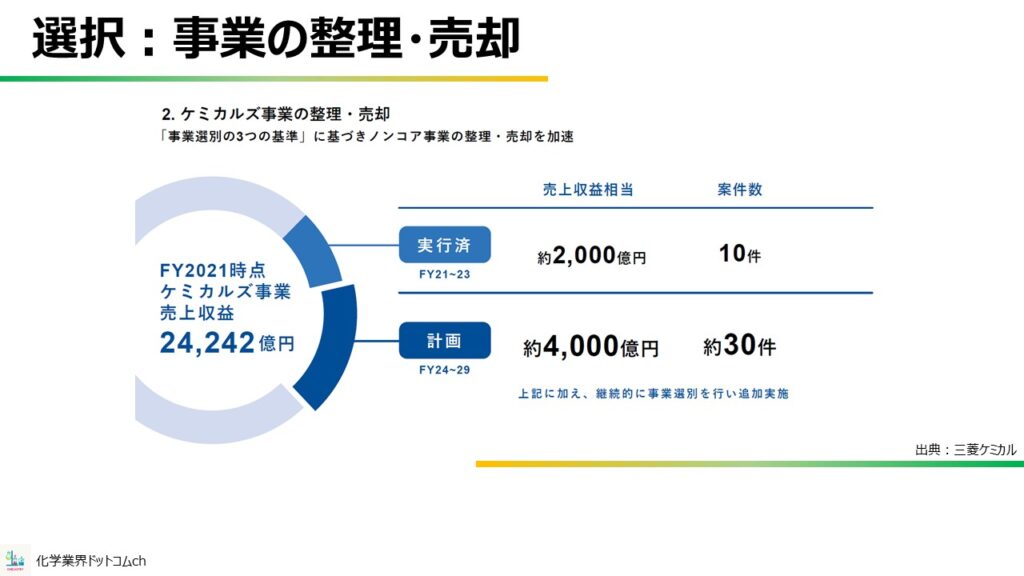

選択:事業の整理・売却

集中の計画の次は「選択」です。

つまり、事業整理や売却になります。

直近の3年間で売上収益の5%にあたる2,000億円分の事業をすでに整理したとのことですが、さらにこの5カ年で倍の4,000億円分の事業選別を行うとしています。

おそらく成長戦略よりも事業整理の方が本命でしょう。

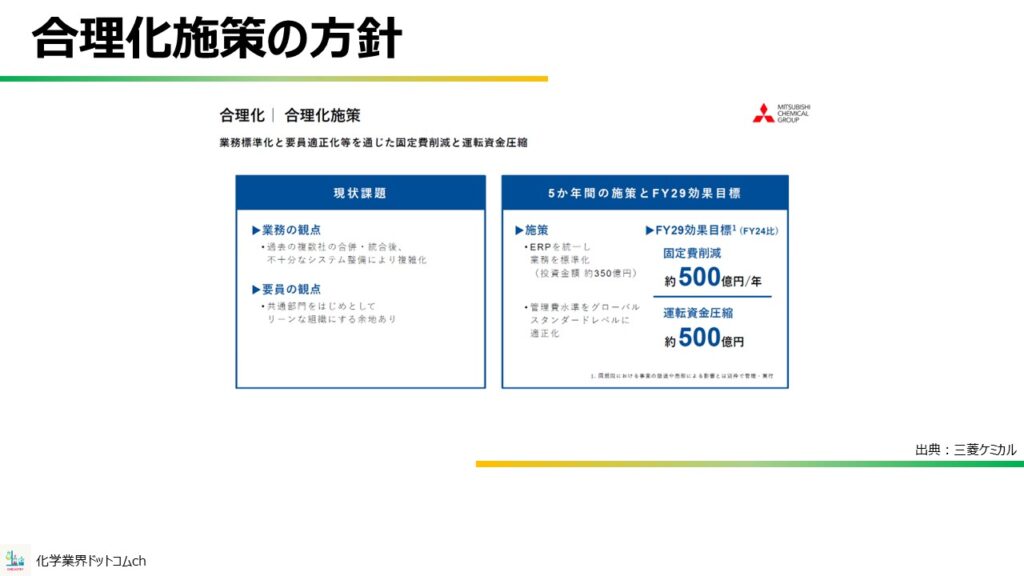

合理化施策の方針

三菱ケミカルでは、収益の損益分岐点どころか継続した時点で赤字になるような事業が相当数あるとのことで、これまでにあった悪い商慣行を徹底的になくすと宣言しています。

化学メーカーは中間材料を扱う性質上価格コントロールが難しい側面がありますが、赤字を垂れ流す事業を長年継続できたというのも三菱ケミカルの体力のなせる業でしょうね。

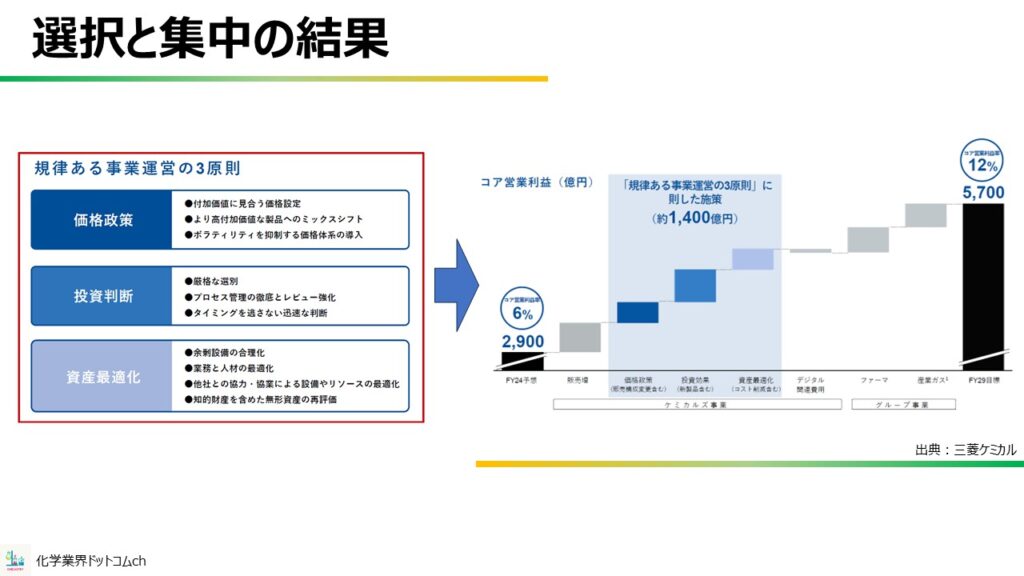

選択と集中の結果

さらに各種合理化として各種システムや部門、会計基準の統一などを進めて固定費を年間500億円削減する方針を掲げています。

三菱ケミカルは買収を繰り返してできたコングロマリット企業であるため、業務に重複があってもなかなか統一が難しかったのでしょう。

長年のツケともいうべき部分ですが、ここはトップの決断力に期待したいところです。

中期経営計画のポイント

そして冒頭に述べた事業運営のルールを徹底することで、実際に5年後には1,400億円の利益を積み増す計画になっています。

この中期経営計画のポイントであり、難しい点は選択と集中と、「技術をつなぐ」ことが両立できるかどうかです。

普通に考えれば、保有技術を削減するということは必要な技術の減少に直結します。適切な見極めができなければ必要な技術を削減してしまうことにもなりかねません。

そして、あらゆる経営判断をスピード感を持って実行できるかも肝になります。

なお、筑本社長は説明会の時点で「経営幹部は期待に応えなければ1年単位で変える」レベルのスピード感で臨むと述べていました。

今回の中期経営計画がうまく軌道に乗るかどうかは、3年を待たずして、ある程度見えてくるでしょう。

コメント