世界で戦う化学メーカーと題して、スマホディスプレイを支える化学系の材料について紹介します。

動画で説明:スマホのディスプレイ材料で活躍する日本の化学メーカーを紹介します!【世界で戦う化学メーカー3】

動画で見たい方はこちらからどうぞ。

あなたのスマートフォンはどこのメーカー製?

普段YouTubeを見るときは、大半の方がスマホで見ていると思いますが、そのスマホはどこのメーカー製のものでしょうか?

日本ではiPhoneのシェアが多いのは有名な話ですが、日本製のスマホを持っている人は少ないかと思います。

言い換えると、スマホ市場において日本メーカーは相当苦戦しています。しかし、スマホに使われる材料、特にディスプレイ材料は日本の化学メーカーが高いシェアを誇っています。

今回の記事では下記を解説します。

- スマホ自体の市場動向とシェア

- スマホディスプレイの構造と材料

- 各ディスプレイ材料の詳細説明

特にスマホの画面にはどこのメーカーの、どのような材料が使われているのかを中心に説明をしていきます。

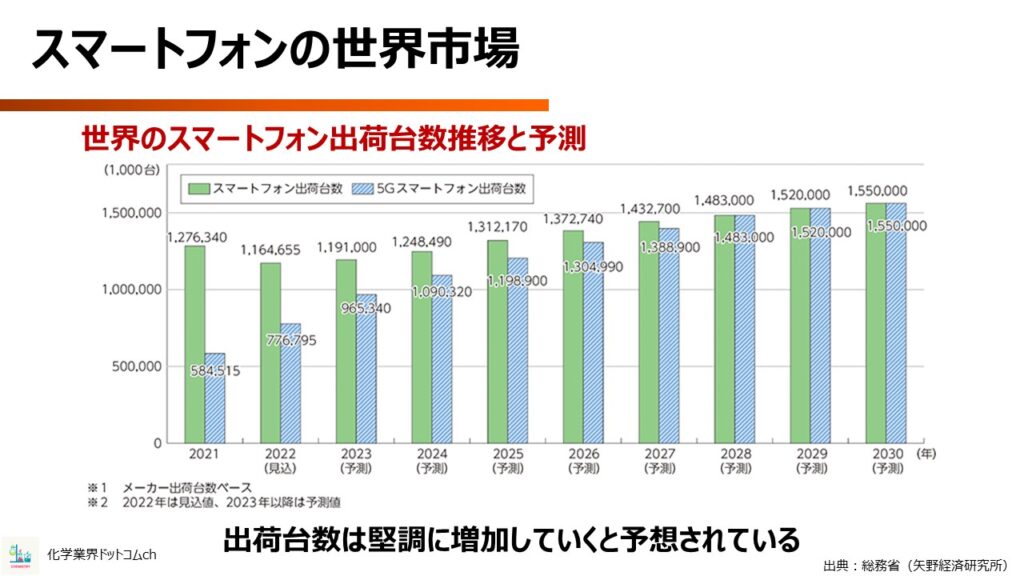

スマートフォンの世界市場

まずはスマートフォンの市場動向について紹介します。

画像は世界のスマートフォンの出荷台数の推移です。

2022年時点での見込み出荷台数は、11億6400万台とすさまじい台数となっており、2030年の予測台数は15億5000万台で、2022年比で約30%程度の伸びなので、スマートフォンは出荷が堅調に伸びていく見込みなのがわかります。

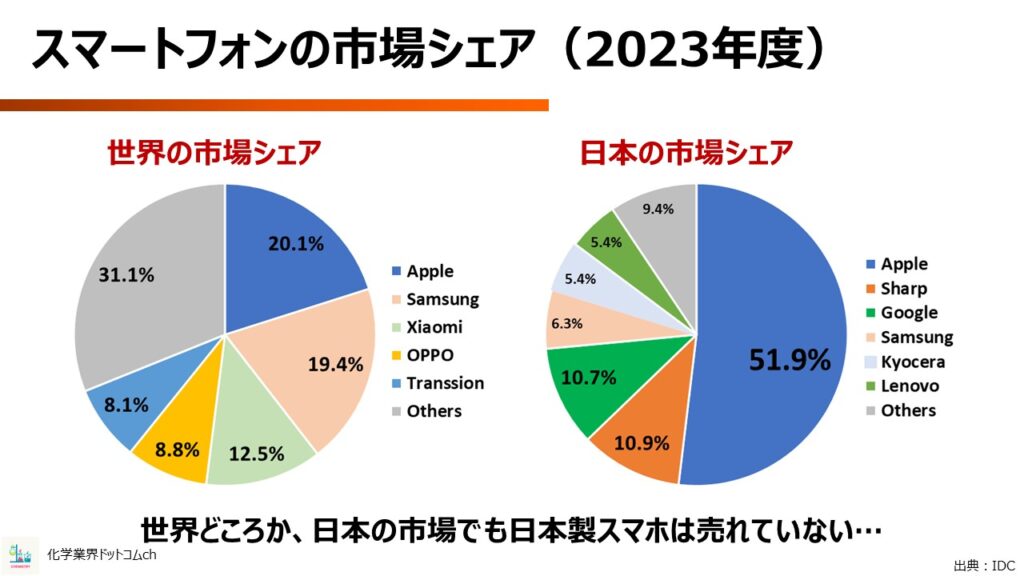

スマートフォンの市場シェア

2023年度のスマートフォン市場シェアを解説します。

世界の市場では、AppleとSamsungが2強。そのあとXiaomi、OPPO、Transsionと中国メーカーが続きます。

Transsionというメーカーに聞きなじみがない方が多いと思いますが、その傾向はTranssionがアフリカを中心に展開していることと、別名義で製品を出していることが原因です。

次に日本の市場シェアを確認すると、Appleが世界シェア率52%と圧倒的な強さを誇っています。

2位はシャープが健闘してますが、シャープは2017年に鴻海に買収されたため、今は台湾メーカーです。

3位はGoogle、最近はPixelシリーズのCMをよく出していますね。

そして4位がSamsung。5位が京セラと、ここでようやく日本メーカーが登場します。しかも京セラのシェア率はわずか5.4%です。

なお、同率5位はですが、ブランドはArrowsで、元々富士通が手掛けていました。富士通は2021年4月に事業撤退し、その事業が流れ流れてLenovoが継承したとのことです。

以上から、日本メーカーのスマホは世界どころか、日本でもほとんど売れていないのが現状です。

スマホディスプレイの構造例

ここからはスマホディスプレイの構造についてです。

スマホは映像を表示するディスプレイ部分と、処理を行う回路部に分かれますが、今回は化学メーカーの関与が特に多いディスプレイ部について紹介します。

ディスプレイはメーカーや機種、グレードによってさまざまな構成がありますが、今回は2つの例を解説します。

- 液晶タイプ

- 有機ELタイプ

一般的な液晶タイプの構造

- バックライトという光源から光を発生させる

- 偏光板や液晶パネルを通ることで光量の調節、光の色付け

- 層の隙間を埋めている材料と最表面のガラス部分を通過

- 光が映像として見れる

液晶タイプが、このようなややこしい構造になっている理由は、液晶自身が光を発生する機能がないためです。

一方、最近徐々に普及し始めた有機ELタイプの構造は層が少ないのが特徴です。これは有機EL材料自体が光を発生させるため、光を調節する材料が不要だからです。

なお、有機ELに使われる円偏光板は内部の光反射防止に使われます。

このようにディスプレイというのは、光を発してから映像が見えるまでに幾重もの層を通過することになります。

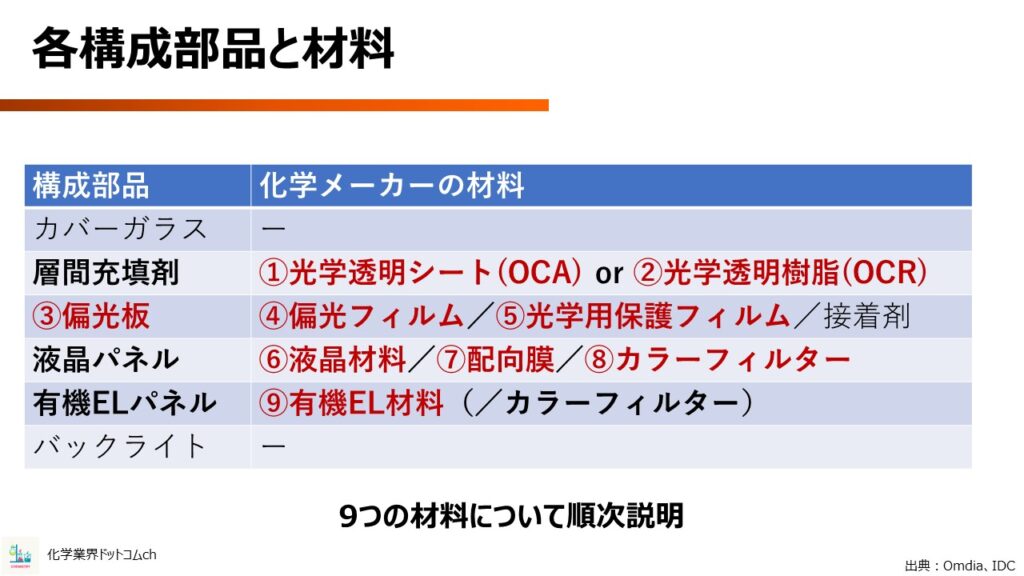

各構成部品と材料

スマホディスプレイの構成部品について、化学メーカーが提供している材料をまとめました。

ここからは赤字で示した9つの材料について、それぞれどのような役割をしていて、どこのメーカーが強いかを説明していきます。

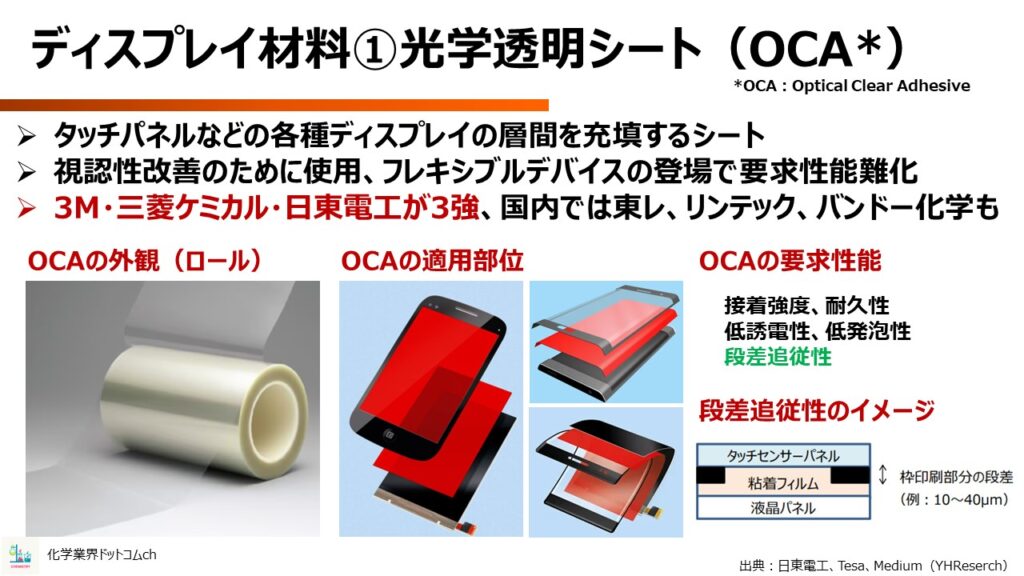

ディスプレイ材料①光学透明シート(OCA*)

一つ目の材料は光学透明シート(OCA)です。

OCAはOptical Clear Adhesiveの略で、直訳すると光学透明接着剤です。

光学透明シートは、メーカーによってさまざまな呼ばれ方をしますが、通常はシート状の粘着成分のものを指します。

OCAはパネルとパネルの間の空気層を埋めるために用いられ、OCAを使用することで光の乱反射抑制や屈折防止など、視認性を高める効果があります。

OCAの適用箇所ですが、従来は平面同士を貼り合わせて利用していましたが、エッジが曲がっているタイプやフレキシブルタイプのデバイスなどが登場してから要求性能のハードルが上昇中です。

OCAの要求性能で独特なのは、段差追従性。カバーガラスのエッジに色がついている部分は印刷されていますが、印刷面と非印刷面の間に段差がつきます。

OCAにはその段差部分を隙間なく埋めるような柔らかさと、部材を貼り合わせる強い接着性が必要です。

OCAのシェアは、3M、三菱ケミカル、日東電工が3強といわれており、他にも国内では東レやリンテック、バンドー化学などが手掛けています。

また、中国や韓国メーカーも非常に多く、OCAのシェア争いは相当激しいです。

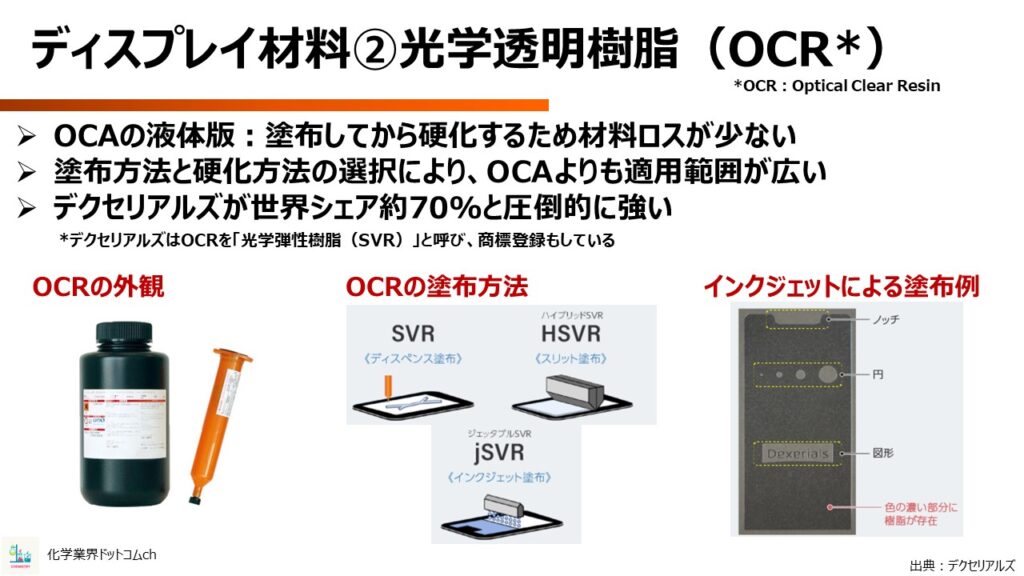

ディスプレイ材料②光学透明樹脂(OCR*)

2つ目の材料は、光学透明樹脂(OCR)です。OCRもOCAと同様、色々な呼ばれ方をします。

OCRの用途は光学透明シート(OCA)と同じですが、OCRはOCAの液体版で、パネルなどに塗布・硬化して使用します。そのため、OCAのようにシートを打ち抜く必要がないので、材料ロスが少ない特徴があります。

さらに、様々な塗布方法が選択できることもあり、OCAよりもフレキシブルデバイスへの適用ポテンシャルが高いです。

近年ではインクジェットでも塗布できるようになっており、技術の進化を感じます。

光学透明樹脂(OCR)のシェアはデクセリアルズが約70%と圧倒的です。

また、デクセリアルズはOCRのことをSVR(光学弾性樹脂)と呼んでおり、商標登録もしています。

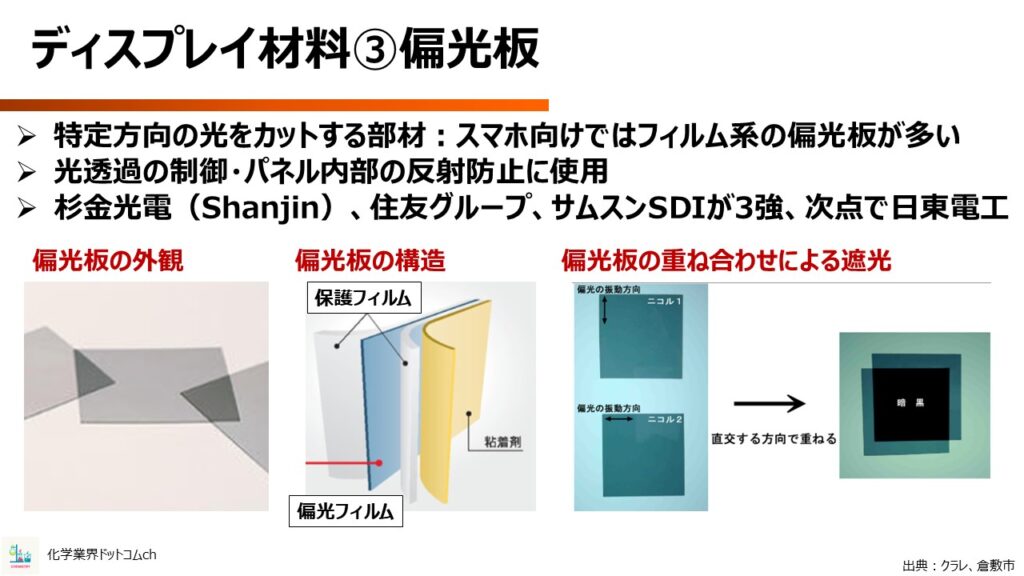

ディスプレイ材料③偏光板

3つ目の材料は偏光板です。

特定方向の光をカットする部材で、光の透過制御やパネル内部の反射防止に使用。スマホ向けでは樹脂フィルム系の材料が使われます。

偏光板は光を吸収する偏光フィルムを保護フィルムではさみこんだ構造で、偏光フィルムの軸によって光を吸収できる方向が決まります。

そのため偏光板同士を吸収軸に直行させるように重ね合わせると、光を完全にカットすることが可能。

偏光板のシェアは、杉金光電、住友グループ、サムスンSDIが3強。こちらの3社で世界シェアの6割強を占めており、過去に世界シェアトップを誇っていた日東電工は4位です。

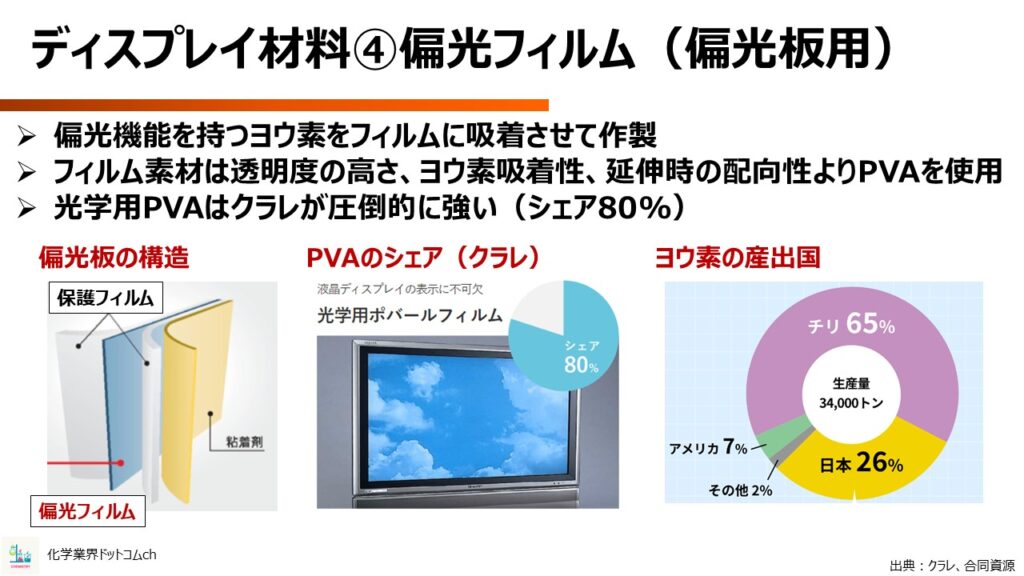

ディスプレイ材料④偏光フィルム(偏光板用)

4つ目の材料は偏光フィルムです。

その名の通り光をカットする要の部分で、偏光板の構成フィルムの真ん中にあります。

偏光機能自体はフィルムに吸着させたヨウ素が担います。

偏光フィルムの素材はPVA、ポリビニルアルコールが使われることが多いですが、これは透明度が高く、ヨウ素の吸着性が高いことに加え、フィルムの延伸時にヨウ素が効率よく配向してくれる特性があるためです。

PVA自体は様々な用途がありますが、偏光板に使用するような光学用途はクラレが圧倒的なシェアを誇ります。クラレ公表では世界シェア80%です。

ちなみにPVAはポバールと略されることも多く、クラレは「クラレポバール」という商標を取得しています。

また、偏光フィルムに使われるヨウ素は、日本が産出国の一つに数えられる貴重な資源だったりします。

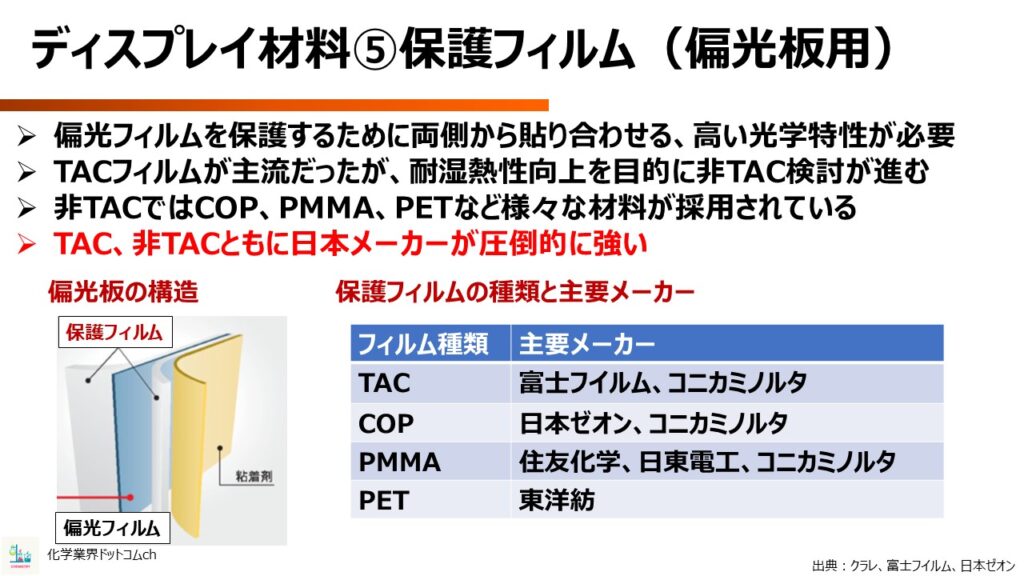

ディスプレイ材料⑤保護フィルム(偏光板用)

5つ目の材料は偏光板用の保護フィルムです。

偏光フィルムは耐久性に難があるため、両側に保護用のフィルムを貼り合わせて偏光板が作られますが、保護フィルムもただのフィルムではなく高い光学特性が必要になります。

保護フィルムの素材の主流はTACフィルム・トリアセチルセルロースのフィルムです。しかし、TACフィルムは親水性が高いため、湿気で寸法変化を起こしやすいという弱点があります。そのため、耐湿熱性の向上を目的として非TAC系の素材に置換する取り組みがされています。

次に、TAC、非TAC系素材の主要メーカーを確認していきます。

TACは、富士フイルムがシェア70%と圧倒的に強く、次点でコニカミノルタとほぼ日本勢が独占。

COPはシクロオレフィンコポリマーと呼ばれ、かつては日本ゼオンしか作れない素材でしたが、近年ではコニカミノルタがサヌキというブランド名で供給し始めたこともあり、シェアを二分しています。

PMMAはポリメタクリルメチルの略で、高い透明性を誇るアクリル系素材の一つです。こちらは偏光板プレーヤーの住友化学や日東電工、他にはTACやCOPを手掛けるコニカミノルタが供給しています。

また、PETは東洋紡が強いです。

このように、TAC、非TACともに日本メーカーが圧倒的に強いことがわかります。

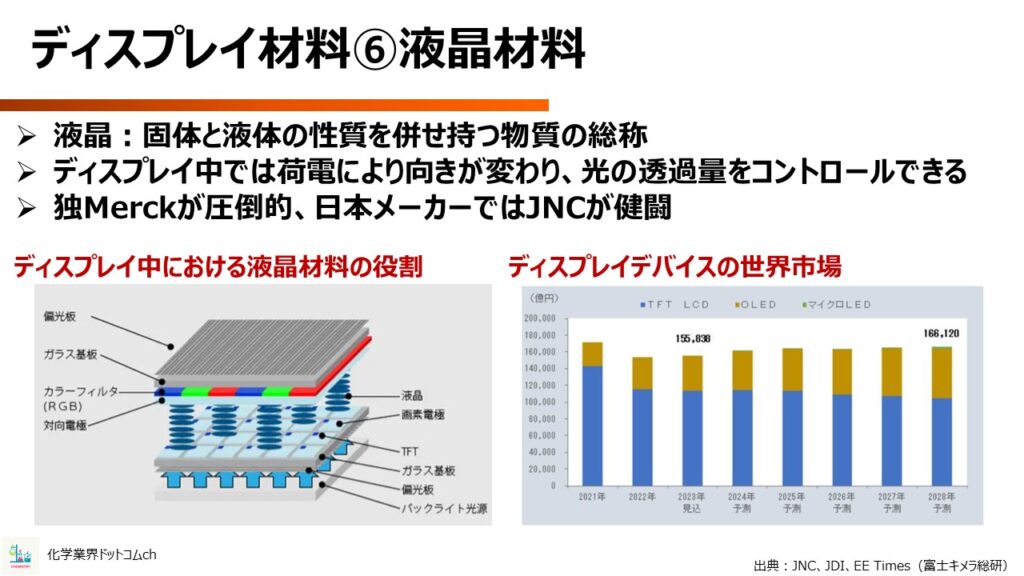

ディスプレイ材料⑥液晶材料

6つ目の材料は液晶材料です。

そもそも液晶とは固体と液体の性質を併せ持つ物質のことを指します。

液晶はディスプレイ中で電荷がかかることによって向きが変わり、光の通す量を変えることができます。

液晶材料はドイツのメルク社と日本のJNCが2強で、メルク社が圧倒的なシェアを誇ります。

なお、液晶材料自体の需要は有機ELの普及に伴って徐々に減ってくると想定されていますが、液晶は有機ELに比べて安価なメリットが大きいため、今後もそれなりに底堅い需要があるとの見方が強いです。

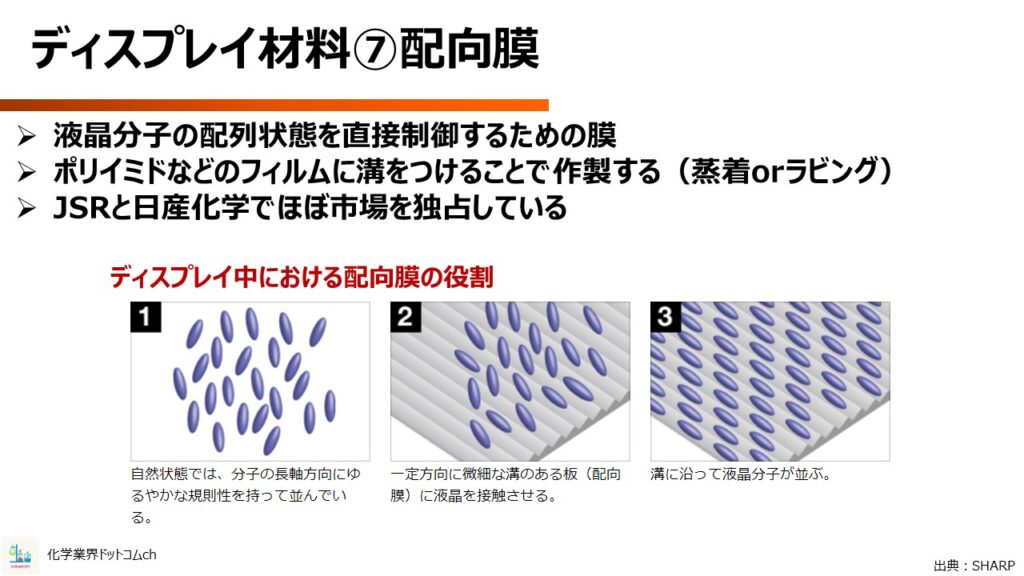

ディスプレイ材料⑦配向膜

7つ目の材料は配向膜です。

あまり聞きなじみのない材料ですが、液晶分子の配列状態を直接制御するための膜になり、ポリイミドなどのフィルムの上に溝をつけることで作製します。

液晶分子は自然状態では向きがバラバラですが、一定方向に溝のある配向膜に接触させることで液晶分子が並びます。上図、3番のように整列した状態になれば、バックライトからの光を通さない状態というわけです。

配向膜はJSRと日産化学でほぼ市場を二分しているといわれており、日本が強い材料です。

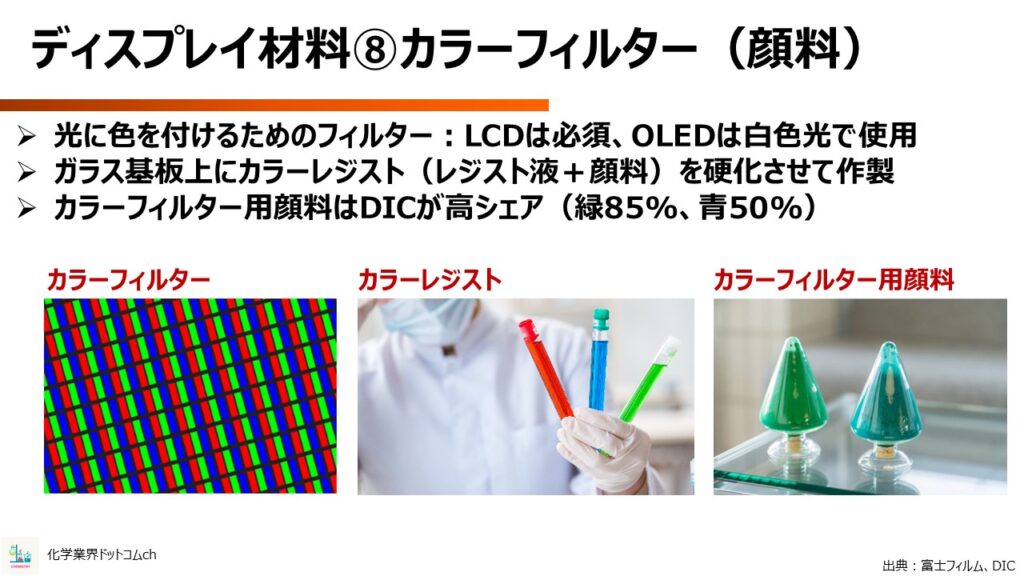

ディスプレイ材料⑧カラーフィルター(顔料)

8つ目の材料はカラーフィルター、特に顔料になります。

カラーフィルターは平たく言うと、光に色を付けるためのフィルターで、液晶ディスプレイでは白色のバックライトを使用するために必須です。

また、有機ELディスプレイは白色発光タイプの場合に使用。

カラーフィルターはガラス基板上にカラーレジストを塗って硬化させることで作製します。カラーレジストはフォトレジスト液に専用の顔料を配合したものになり、レジストインキとも呼ばれます。

かつては日本メーカーが強い材料でしたが、現在はコモディティ化してしまっています。一方で顔料部分については技術の進歩があり、DICが高いシェアを誇っています。

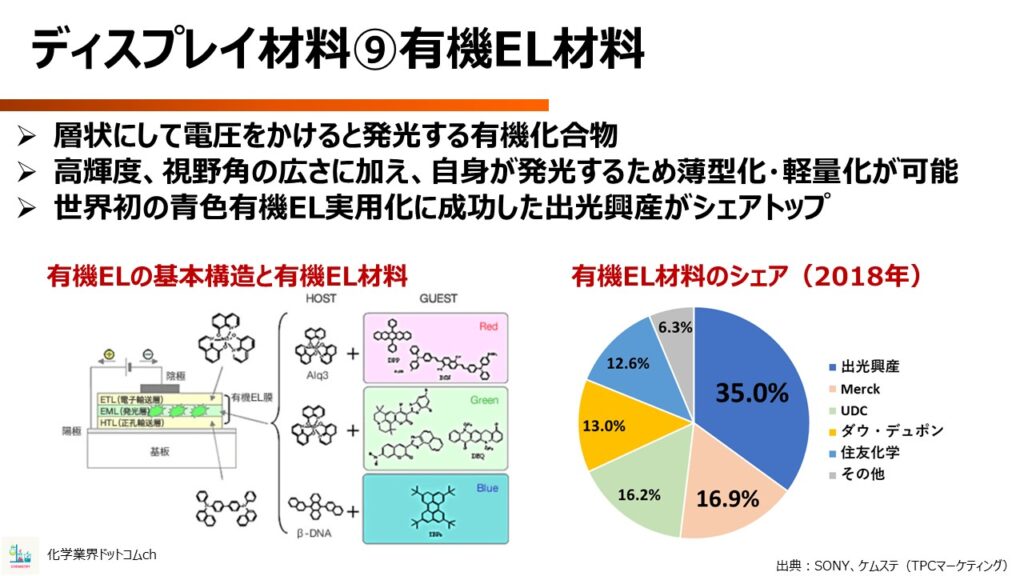

ディスプレイ材料⑨有機EL材料

最後に紹介する材料は有機EL材料です。

有機EL材料は層状にして電圧をかけると発光する有機化合物のことを指します。

材料自身が発光することから光源のバックライトや光量調節の役割を果たす液晶が不要になるため、デバイスの薄型化や軽量化が可能です。

加えて、有機EL材料の発光が高輝度であることや視野角が広いことなど、材料として優れている点も数多くあります。

ただし、現時点で有機ELはコストが非常に高いため、しばらくは液晶と共存する市場になると想定されます。

そんな有機EL材料のシェアは、日本の石油メジャーである出光興産がトップです。出光は青色有機EL材料の実用化に世界で初めて成功したことでも有名ですね。

有機ELのディスプレイ市場では日本は完全敗北したといわれますが、材料は頑張ってほしいなと切に願います。

まとめ:スマホ表示材料と主要プレイヤー

上図は本記事で紹介した材料と主要プレイヤーのロゴです。日本メーカーが強い材料を赤字で表示しています。

こうみると、日本メーカーもなかなか健闘していますね。

スマホ自体は日本メーカーがなかなか厳しいですが、材料は今後もシェアを拡大していくことで日本の材料がないとスマホが作れないという状態をぜひとも維持してもらいたいものです。

コメント