今回は化学メーカー研究第2弾として三菱ケミカルグループについて解説します。

- 今後、力を入れると表明している化学品ビジネス

- 今後何に投資をして勝ち筋を作ろうとしているのか

上記の2点については、特に詳しく紹介していきます。

第1弾が気になる方はここからどうぞ▶︎「現役研究者が解説!化学メーカー分析①レゾナック」

動画で説明:【化学メーカー研究】日本最大の化学メーカー・三菱ケミカルの歴史や事業内容・今後の戦略を徹底解説!

動画でも解説しています。動画で見たい方はこちらからどうぞ。

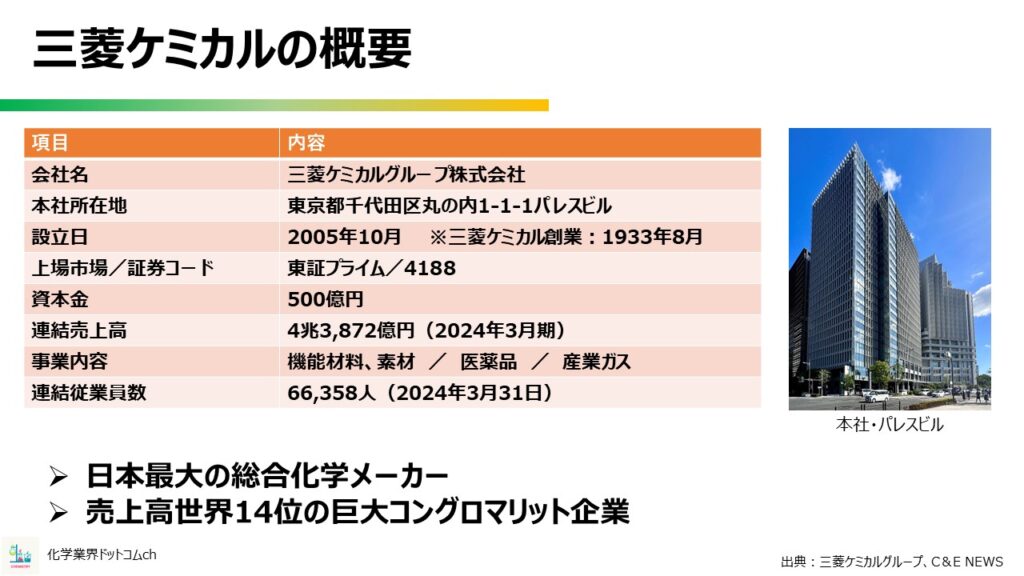

三菱ケミカルの概要

まずは三菱ケミカルの概要を紹介します。

三菱ケミカルの正式名称は、三菱ケミカルグループ株式会社。

連結売上高が4兆円を超えていることからも分かる通り、言わずと知れた日本最大の総合化学メーカーです。業界で三菱ケミカルの名前を知らない人はいないであろうというレベルで有名な会社ですね。

また、2023年の化学メーカー売上高ランキングでは14位につけており、化学品だけでなく医薬品や産業ガスの事業も展開する巨大コングロマリット企業でもあります。

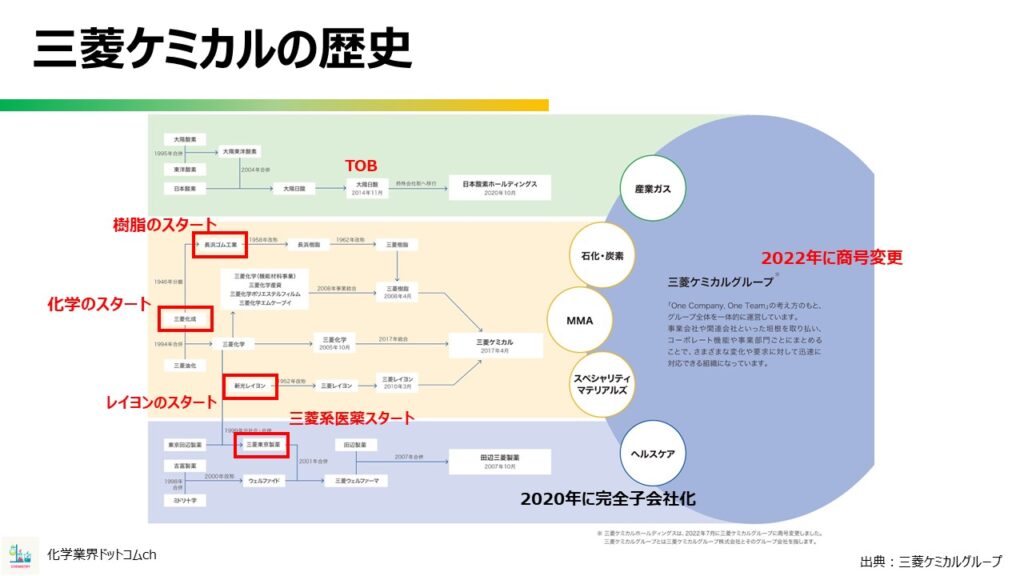

三菱ケミカルの歴史

三菱ケミカルの歴史を紹介します。

化学部門については1933年に三菱化成が設立されたのがスタートで、三菱化学の源流になります。

三菱化成はいわゆる財閥会社の系列にあたるため1946年に会社整理の対象となりました。その時に三菱化成から分離したのが長浜ゴム工業で、のちの三菱樹脂の源流になります。

また、三菱レイヨンの源流となるのが新光レイヨンで、1950年に設立されています。

- 三菱化成

- 長浜ゴム工業

- 新光レイヨン

これら3社が2017年に合併したことで、今の化学品部門、三菱ケミカルが誕生しています。

また、産業ガス部門は1910年に酸素事業を行う日本酸素合資会社ができたことが源流です。三菱ケミカルグループに入ったのは2014年、大陽日酸時代にTOBを行ったところからになります。

ヘルスケア部門は1901年に田辺元三郎商店として創業した、のちの東京田辺製薬がルーツです。

三菱化学との関係は1999年に三菱化学の一部と合併して、三菱東京製薬ができたところがスタートになります。こちらは2005年に共同持ち株会社となり、2020年に田辺三菱製薬が完全会社化したという流れです。

こうして三菱ケミカルグループは、化学品・産業ガス・ヘルスケアの部門を有する巨大企業になったというわけです。

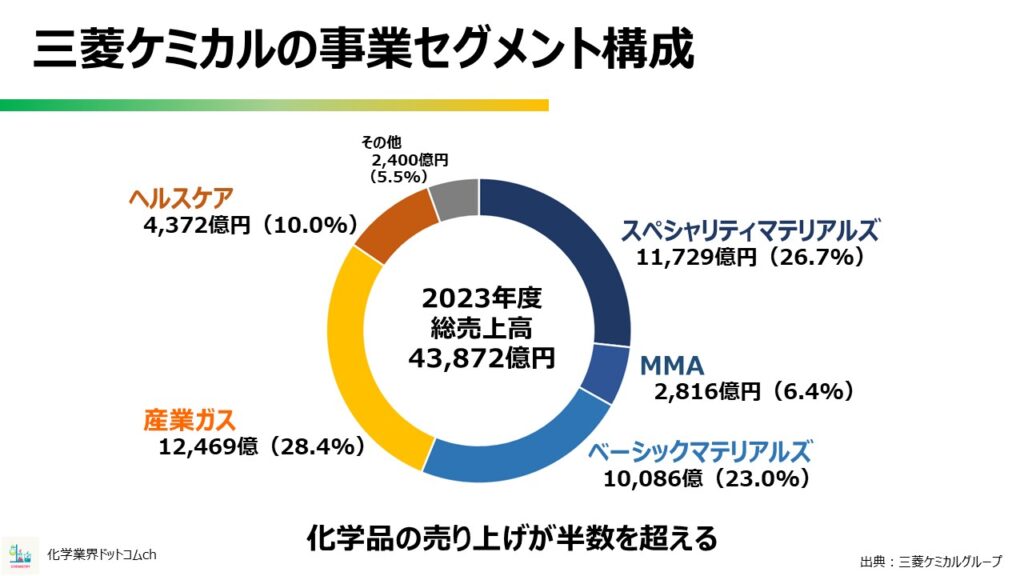

三菱ケミカルの事業セグメント構成

次に、巨大企業である三菱ケミカルの事業セグメント構成を解説します。

- 化学品部門にあたるスペシャリティマテリアルズ

- MMA

- ベーシックマテリアルズ

2023年度の総売上高から見ると、上記3つの合計で半数を超える規模になります。

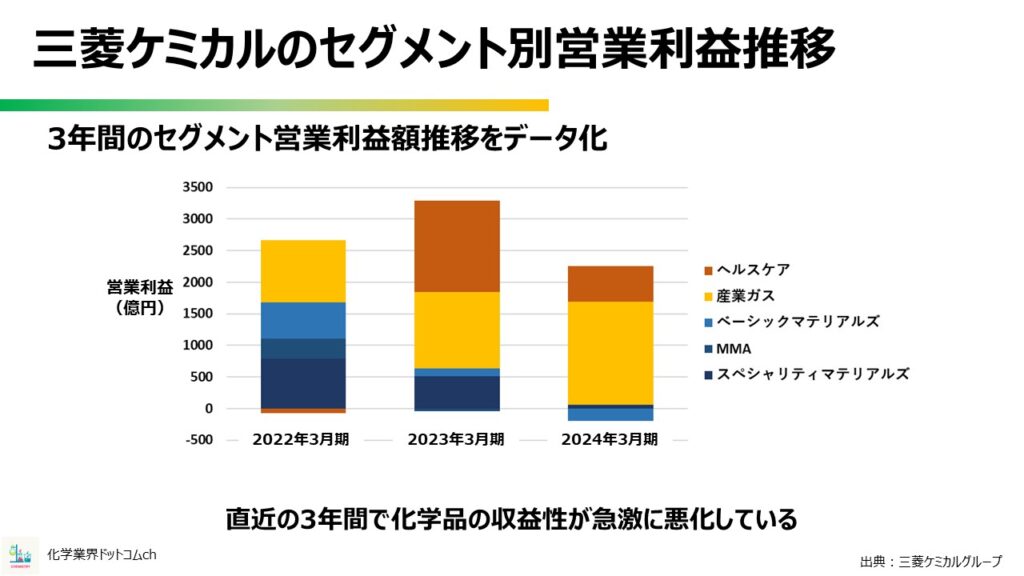

三菱ケミカルのセグメント別営業利益推移

売上だけを見るとバランスが取れているように見えますが、セグメント営業利益を見ると、様子がだいぶ変わることが見て取れます。

三菱ケミカルグループになってからの3年間の営業利益推移では、青色部分にあたる化学品部門の収益性が急激に悪化していることがわかります。

特に2024年3月期に関しては化学品部門は営業利益マイナスになっているため、本業の化学で儲けられておらず産業ガスとヘルスケアに助けられている構図になっています。

そんな事業状況の中、今後三菱ケミカルは何を強化して業績を伸ばしていくのかが気になりますね。

セグメント別の中期経営計画

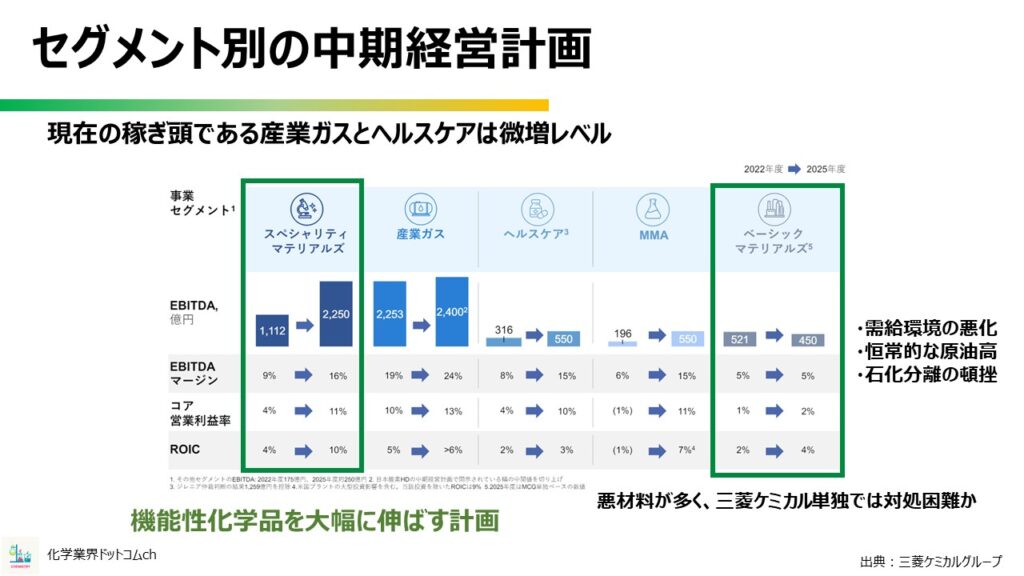

こちらはセグメント別の中期経営計画です。

現在の稼ぎ頭である産業ガスとヘルスケアは微増レベル、ほぼ横ばいぐらいを想定しており、機能性化学品にあたるスペシャリティマテリアルズを大きく伸ばす計画になっています。

- 以前それなりに稼げていた石化部門・ベーシックマテリアルズがここ一年程で急激に事業環境が悪くなっている

- 石化の中でも強みがあるMMAでもかなり押され気味

この2点を考慮した上で、本業の化学で儲けようと思うと、スペシャリティマテリアルズを強化する流れは妥当なように見えます。

スペシャルティマテリアルズの対象事業と製品群数

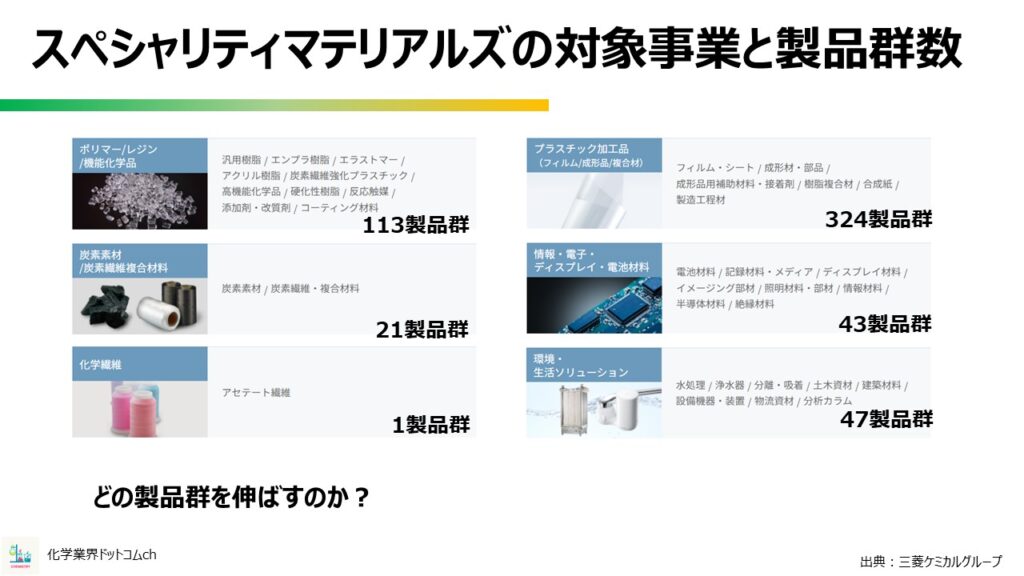

三菱ケミカルのスペシャルティマテリアルズの対象事業と製品群数を紹介します。

スペシャリティマテリアルズの対象事業は大半の産業をカバーできる程の事業範囲の広さを誇ります。

- 樹脂

- 機能化学品

- プラスチック加工品

- 炭素繊維関連・電子材料関連

- 化学繊維

- 環境・生活ソリューション

すべての製品群を足し合わせると、なんと549製品群もあります。一つの製品群の中に複数~数十の製品数があると想定すれば、とんでもない製品数を抱えていることがわかりますね。

このように取り扱う製品群が膨大であるため、どの分野に注力しようとしているのか、一見しただけでは判断が難しいです。

スペシャリティマテリアルズの成長投資計画

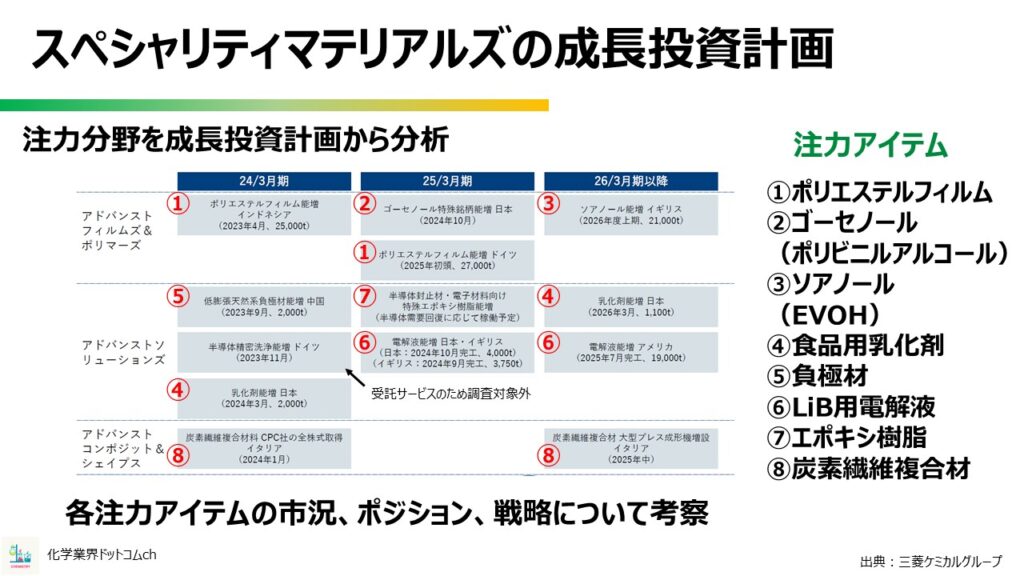

そこで、2024年3月期からのスペシャルマテリアルズ成長投資計画から注力分野を考察していきます。

投資計画区分は3つ。

- アドバンストフィルムズ&ポリマーズ

- アドバンストソリューションンズ

- アドバンストコンポジェット&シェイプス

具体的なアイテムは次の8つに分けられます。

- ポリエステルフィルム

- ゴーセノール(ポリビニルアルコール)

- ソアノール(EVOH)

- 食品用乳化剤

- 負極材

- LiB用電解液

- エポキシ樹脂

- 炭素繊維複合材

なお、半導体精密洗浄は市場成長率が高く、三菱が強味を持つ分野ですが、受託事業のため今回は割愛させていただきます。

ここからは8つの注力アイテムの市況、三菱ケミカルのポジションはどうなのか、そしてどうやって勝つつもりなのかを中心にアイテム別に考察していきます。

注力アイテム①ポリエステルフィルム

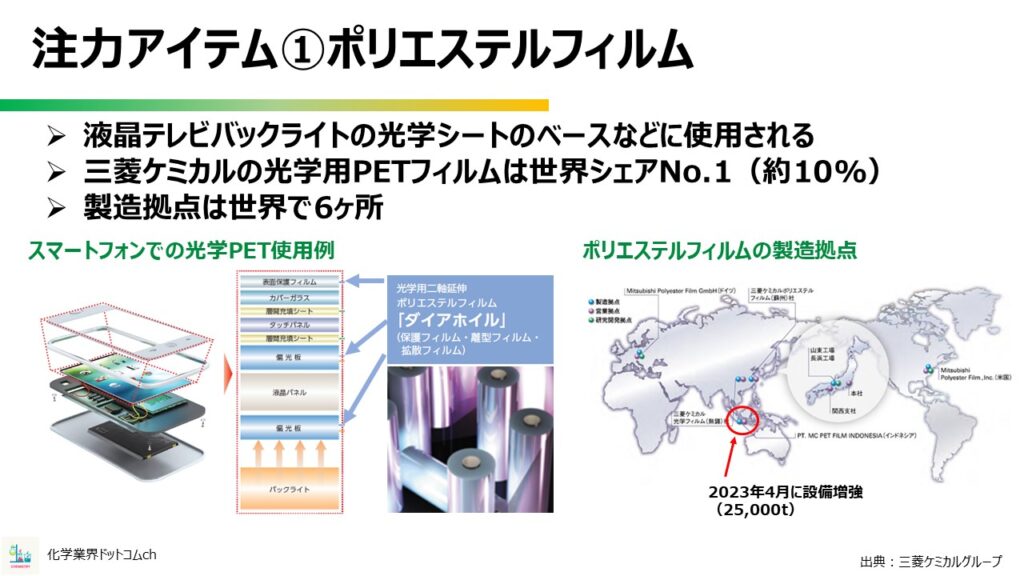

1つめの注力アイテムはポリエステルフィルムです。

ポリエステルフィルムで代表的なものがPETフィルムですが、高機能用途としては液晶テレビのバックライトの光学シートベースなどに使用されます。

他にはスマートフォンでもよく使用されており、スマホの表面からバックライトまでの構成例でいうところの、表面保護フィルムと偏光板の部材として利用されます。

三菱ケミカルの光学用PETフィルムは市場シェアが10年以上にわたり世界トップシェアともいわれており、もともと非常に強みのある製品です。

そんなポリエステルフィルム事業ですが、製造拠点は世界で6か所。今回の設備投資はインドネシアに行ったとのことです。

PETフィルムという昔からある素材で、シェア1位でも占有率約10%という市況の中で1位にあり続けるという時点で、三菱ケミカルの強さがうかがえますね。

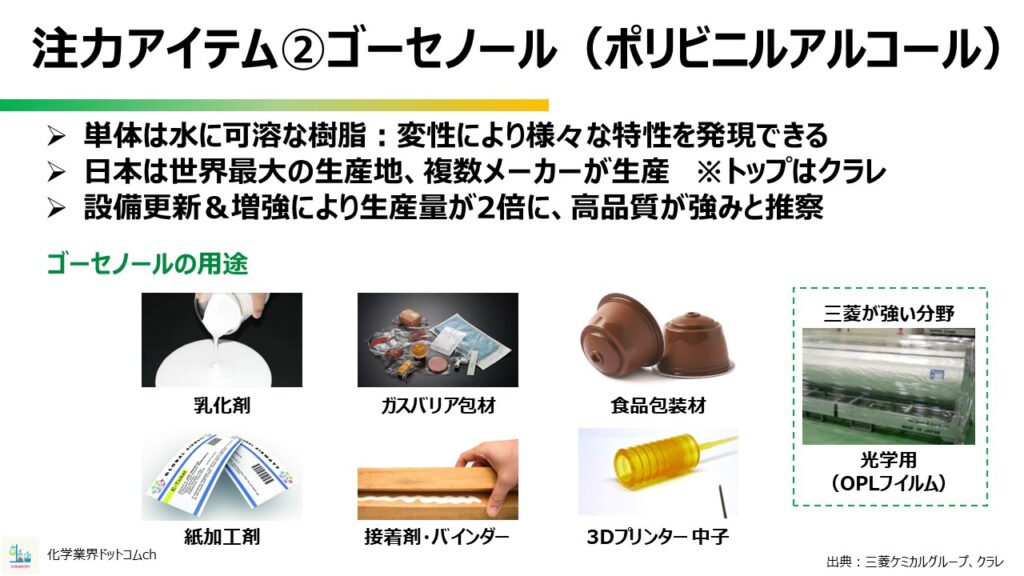

注力アイテム②ゴーセノール(ポリビニルアルコール)

2つ目の注力アイテムはゴーセノール、中身はポリビニルアルコールです。

ポリビニルアルコールは単体では水に溶けるという樹脂としてはかなり特異な性質を持っており、変性することで様々な特性を発現できます。

- 水に溶けることを活かした乳化剤

- 変性品の特長となるガスバリア性を活かした包材類

- 紙加工剤

- 接着剤

- バインダー

- 3Dプリンターの中子

用途もこのようにさまざまです。

ポリビニルアルコールは、日本が世界最大の産地といわれており、複数のメーカーが生産。シェアトップはクラレで約40%のシェアと公表しています。

三菱ケミカルが強い分野は光学用のフィルム、具体的には偏光板用ですが、こちらはOPLフィルムという別の商標の製品です。

とはいえ三菱ケミカルが強い分野から推察すると、三菱ケミカルの強みは高品質なポリビニルアルコールを提供できることと考えられ、設備更新によって生産能力が2倍に増強されるとのことです。

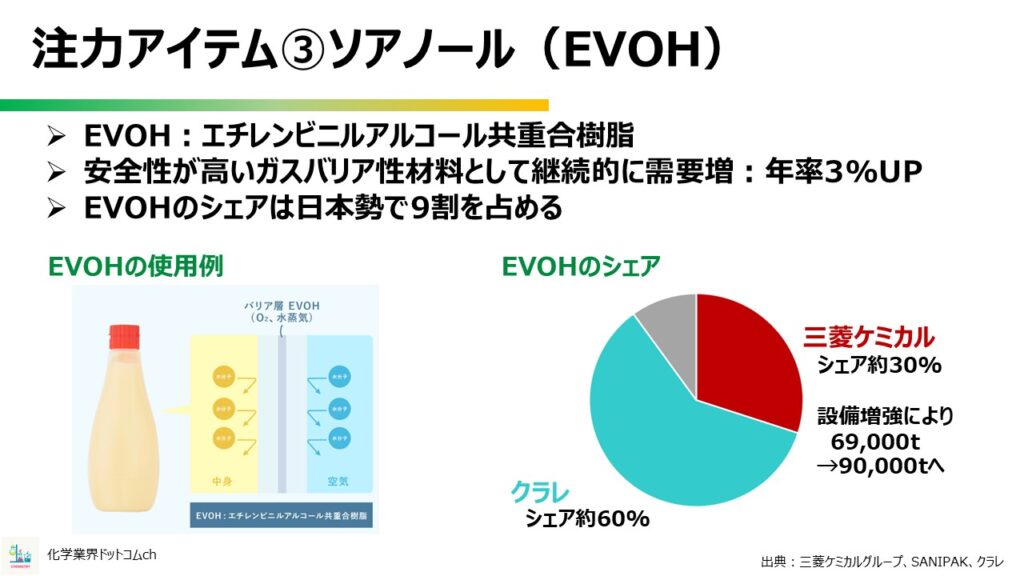

注力アイテム③ソアノール(EVOH)

3つ目の注力アイテムはソアノール、具体的にはEVOHです。

EVOHはエチレンビニルアルコール共重合樹脂の略称で、主な用途はガスバリア包装材料になります。

ガスバリアの包装材の競合材料としてはラップに使われる塩化ビニリデンがありますが、EVOHは塩素を含まず安全性が高いことから、継続的に需要が増えている材料です。その反面、生産性の難しさから供給メーカーが非常に少なく、EVOHのシェアは日本勢だけで9割を占めるといわれています。

EVOHの世界シェアトップはポリビニルアルコールの時にも出てきたクラレで、約60%と公表されているため、三菱ケミカルのシェアは約30%と推察されます。

そんなEVOHは2026年にイギリスで設備増強を行って、生産能力は約9万トンと30%UPになる見通しです。市況とポジションから考えるに、EVOHは順当に売り上げを伸ばしていけるアイテムといえそうです。

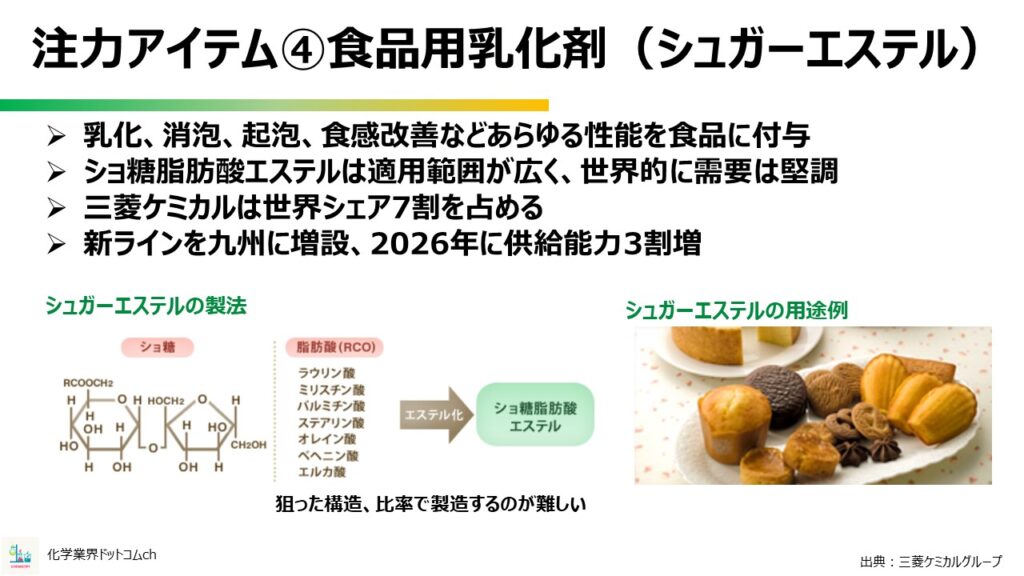

注力アイテム④食品用乳化剤(シュガーエステル)

4つ目の注力アイテムは食品用乳化剤、商標はシュガーエステルです。

乳化、消泡、起泡、食感改善など、食品を加工しやすくしたり食べやすくできる添加剤のこと。

食品用乳化剤といっても様々な構造のものがありますが、シュガーエステルはショ糖脂肪酸エステルというものに当てはまります。

シュガーエステルの構造は、ショ糖と脂肪酸をエステル化により結合させたものなので、乳化剤といっても100%天然由来の物質です。脂肪酸エステルは、用途の適用範囲が広いため使いやすく、世界的に堅調な需要が見込まれている一方で、供給するメーカーが少ない材料でもあります。

これは、天然の油脂を用いると原料の脂肪酸の比率が一定ではないので、安定して同じ性能の製品に仕上げることが難しいためです。

三菱ケミカルはシュガーエステルの世界シェア7割と公表しており、国内の競合は第一工業製薬です。

三菱ケミカルは新ラインを九州に増設し、2026年に供給能力3割増しにする計画のため、食品用乳化剤も勝ち目が非常に高い分野といえそうです。

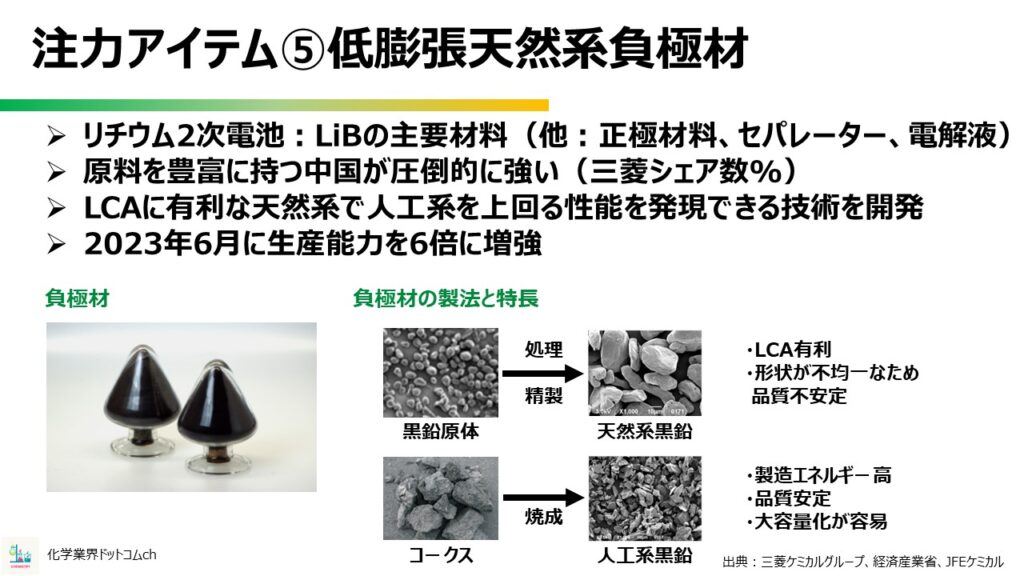

注力アイテム⑤低膨張天然系負極材

5番目の注力アイテムは低膨張系負極材です。

負極材は今の産業に欠かせないリチウム2次電池、通称LiBの主要材料です。その他の材料は正極材料、セパレーター、電解液になります。

負極材は原料の黒鉛類を資源として豊富に持つ中国が圧倒的に強いといわれており、三菱ケミカルのシェアは数%といわれています。

三菱ケミカルは天然系と人工系の黒鉛を両方行っていますが、日本の他のメーカーはレゾナックが人工系黒鉛を手掛けており、こちらも数%といわれています。

| 天然系 | 人工系 | |

| 製造エネルギー | 少ない | 多い |

| 品質 | 不安定 | 安定 |

天然系と人工系の違いは、天然系がエネルギー的に有利な反面品質が不安定になりやすく、人工系は品質が安定しやすく大容量化が容易なものの、製造エネルギーが高いといった関係です。ちょうど長所と短所が逆になったイメージですね。

そんな中、三菱ケミカルはLCA的に有利な天然系で、人工系を上回る性能を発現できる技術を開発し、この技術をもとに、2023年6月に生産能力をなんと6倍に増強。トレードオフの克服をしました。

劣勢な状況から技術で巻き返しを図るか、はたまた中国勢に押しつぶされるか、なかなか賭けに出たといったところです。

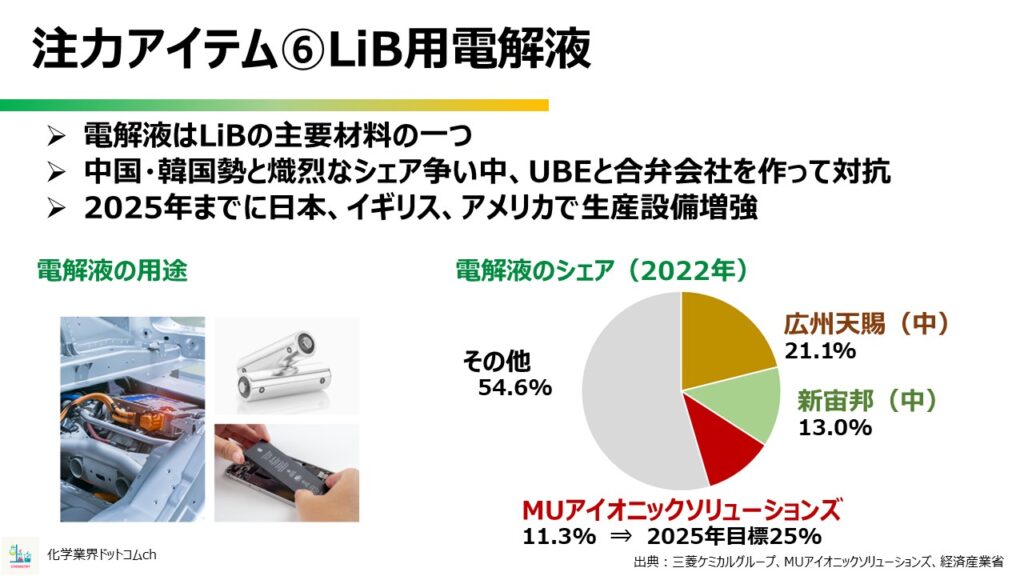

注力アイテム⑥LiB用電解液

注力アイテムの6つ目はLiB用の電解液です。

注力アイテム5で紹介した負極材と同様、LiBの主要材料の一つです。

電解液も中国勢がとにかく強いですが、三菱ケミカルはUEBと合弁会社のMUアイオニックソリューションズを作って対抗しています。

電解液のシェアでは1位と2位は中国勢。MUアイオニックソリューションズは3位に位置付けていますが、その他の割合が半分以上を占めていることから、シェア争いはまさに群雄割拠、熾烈な争いが繰り広げられている最中と推察します。

そんな中、MUアイオニックソリューションズは今後、3拠点で設備を増強し、なんと2025年にシェア25%を目指すとのことです。

その原動力は供給体制や技術連携とのことですが、そもそも製品の差別化要素が添加剤の配合技術ということもあり、なかなか賭けに出たなという印象があります。

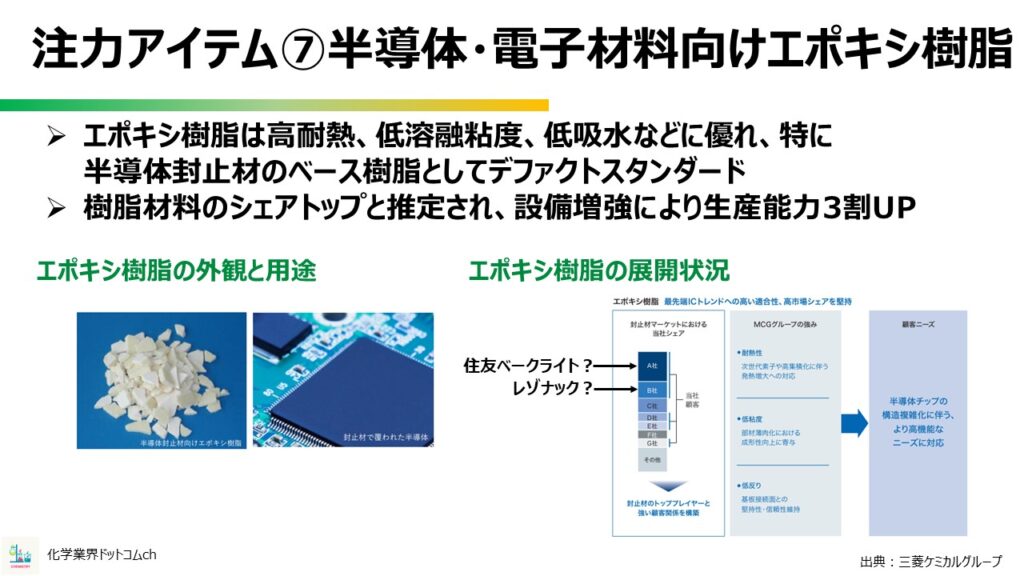

注力アイテム⑦半導体・電子材料向けエポキシ樹脂

7つ目の注力アイテムは半導・電子材向けエポキシ樹脂です。

エポキシ樹脂は高耐熱、低溶融粘度、低吸水などに優れ、特に半導体封止材のベース樹脂としてデファクトスタンダードといわれています。

半導体封止剤は半導体素子を保護するためにチップ内に充填するモールド剤で、特に日本勢が強い材料とされており、三菱ケミカルは封止材マーケットの上位2社を含む数社に特殊エポキシ樹脂を納入していると公表しています。

もしA社とB社が業界1位、2位を指しているのであれば、半導体封止剤のプレイヤーは、1位が住友ベークライト、2位がレゾナックになりますから、ともにエポキシ樹脂を保有しているメーカーです。

その2社に外販できているということは、三菱ケミカルに相当高い技術力・製品力があると推察されます。

これらの状況から、三菱ケミカルは樹脂材料の供給でシェアトップを握っていると推定され、さらに設備増強により生産能力を3割引き上げたことから、かなり勝ち筋が高そうな投資案件という印象です。

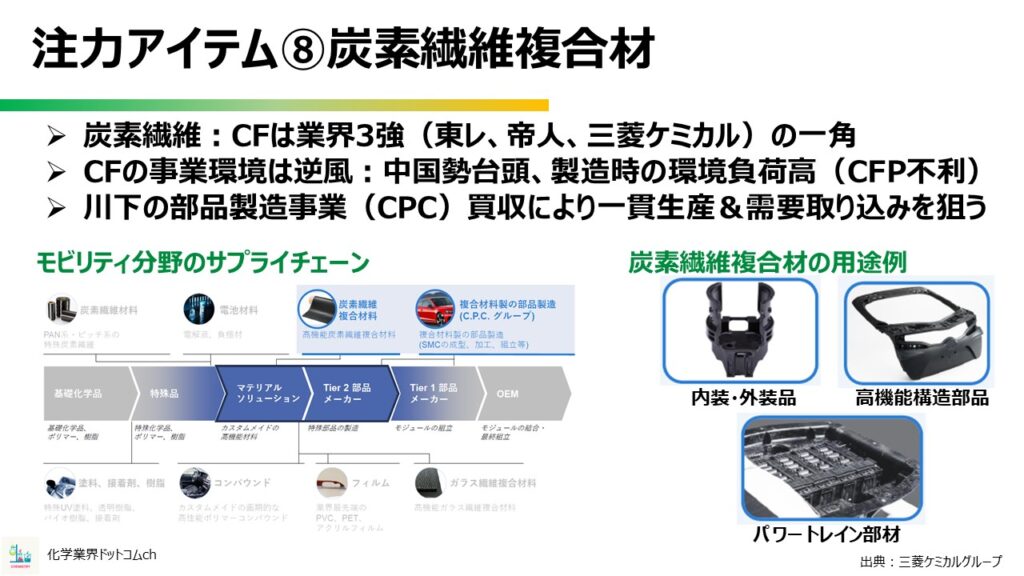

注力アイテム⑧炭素繊維複合材

8つ目の注力アイテムは炭素繊維複合材です。

元々炭素繊維は業界トップ3がすべて日本メーカーと、日本のお家芸といわれる分野で、1位が東レ、2位が帝人、そして三菱ケミカルは3位ですが、炭素繊維の事業環境は逆風が吹いているといわれています。

その理由は主に2つ。

1つ目の理由は競合の存在です。2020年代初頭に中国勢が炭素繊維の量産に成功してから、猛烈な追い上げにさらされています。

2つ目の理由は、炭素繊維は製造時のエネルギーが非常に高いため、近年導入されたカーボンフットプリントという生産から廃棄までのエネルギーを計算して環境評価を行う仕組みにかなり不利な材料になってしまったという点です。

このように、単純な材料売りがビジネスとして成立しづらくなる環境のなかで三菱ケミカルがとった戦略が、川下の自動車部品製造事業の買収です。炭素繊維から複合材、そして部品の製造までを一貫して行うことで、自動車分野の需要取り込みを狙っています。

ただ、状況としてはなかなか厳しく、競合が強い中で、さらに樹脂材料以外の競合も山ほどある自動車をメインで展開するとのことなので、モノにするにはかなりの握力が必要になりそうです。

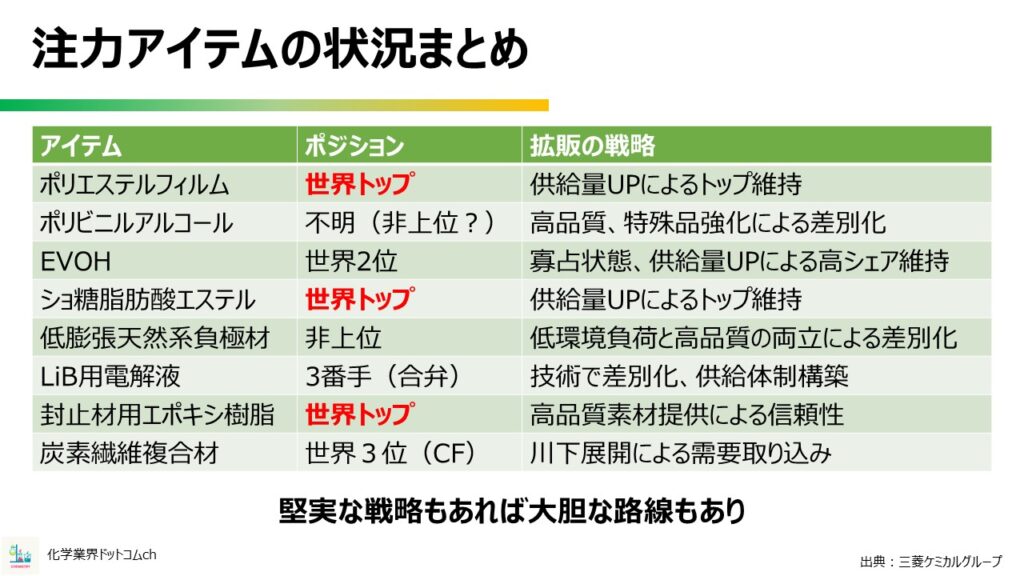

注力アイテムの状況まとめ

紹介した8つの注力アイテムについて、アイテムとポジション、拡販の戦略をまとめました。

堅実なトップ戦略から、大胆な大穴狙い戦略まで多種多様な注力アイテムがあることがわかります。

個人的には電池関連と炭素繊維はなかなかの大勝負だと思うのですが、こういったリターンの大きい分野に投資できるところも三菱ケミカルの強さといえるのかもしれません。

用途的にも数年後に勝負が決まりそうなものが多いため、どんな状況になるか引き続きウォッチしていきたいと思います。

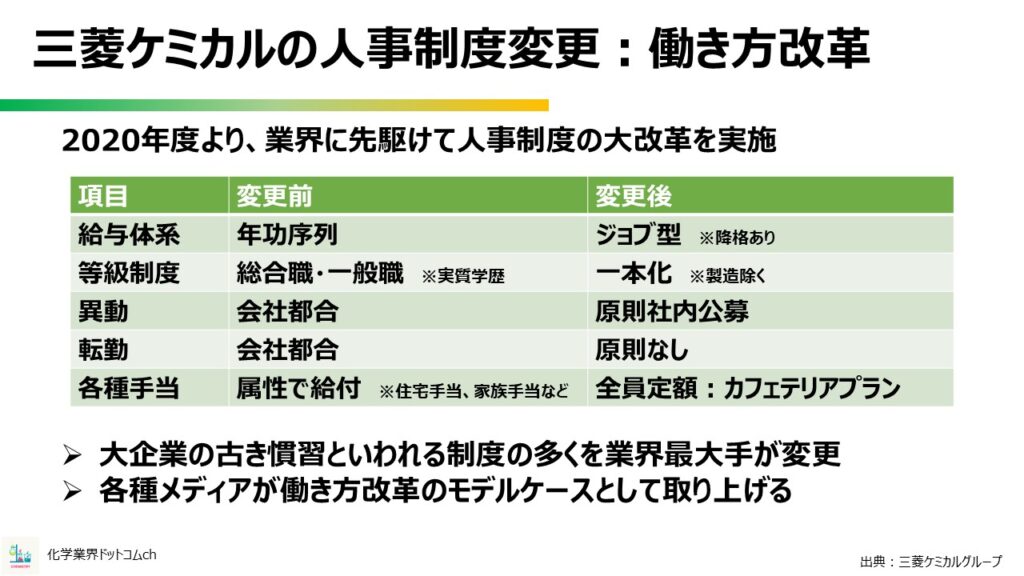

三菱ケミカルの人事制度変更:働き方改革

ここからは三菱ケミカルで働く立場、人事制度について解説します。

三菱ケミカルといえば、2020年度より業界に先駆けて働き方改革を発表し、人事制度の大改革を行いました。

よく日本企業の悪しき雇用体系として年功序列の給与体系が挙げられますが、三菱ケミカルは年功序列の給料体系から業務内容や役割に応じて評価するジョブ型に変更。

他にも、大企業の古い慣習といわれる次のような制度にもメスを入れました。

- 総合職・一般職の原則廃止

- 移動の社内公募制

- 会社都合の転勤なし

この改革を、業界最大手が一番に行ったインパクトは非常に大きく、各種メディアが働き方改革のモデルケースとして数多く取り上げました。

外から見た感想からすると、給料が実力や実績に反映されて、なおかつ働き手のことを考えた魅力的な改革のように思えます。

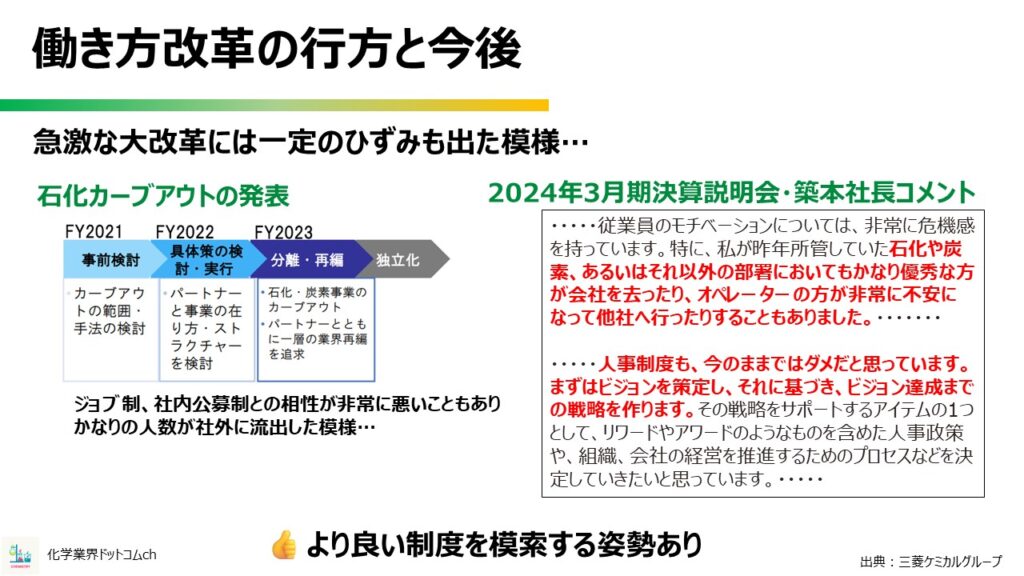

働き方改革の行方と今後

ところが、急激な制度改革には一定のひずみが出た模様です。

そのひずみの発端が、働き方改革と近い時期に出た、石化カーブアウトの発表です。

前社長のギルソン氏肝いりの石化事業分離ですが、先述したジョブ制、異動の社内公募制と相性が悪いことが容易に想像できます。これから売るという事業でいくら頑張っても評価されないというのであれば、石化事業で働くメンバーが別の事業部門に異動を希望するのは自然な流れだと言えますね。

社内移動だけでなく、かなりの人数が社外へ転職した模様です。この人材流出については2024年に社長へ就任した築本氏も言及していました。

上図に2024年5月に開催された決算説明会中の質疑のコメントを抜粋しましたが、、築本社長も自社の社員が転職したということが問題とはっきりコメントしています。

とはいえ、今の人事制度が完成ではないと認識されており、よりよい制度を目指して今後模索するとも表明しています。

個人的には、長年変わらない環境で閉塞するよりは、時代の流れに沿った新しい形を提案してくれる会社の方が魅力的だと感じます。

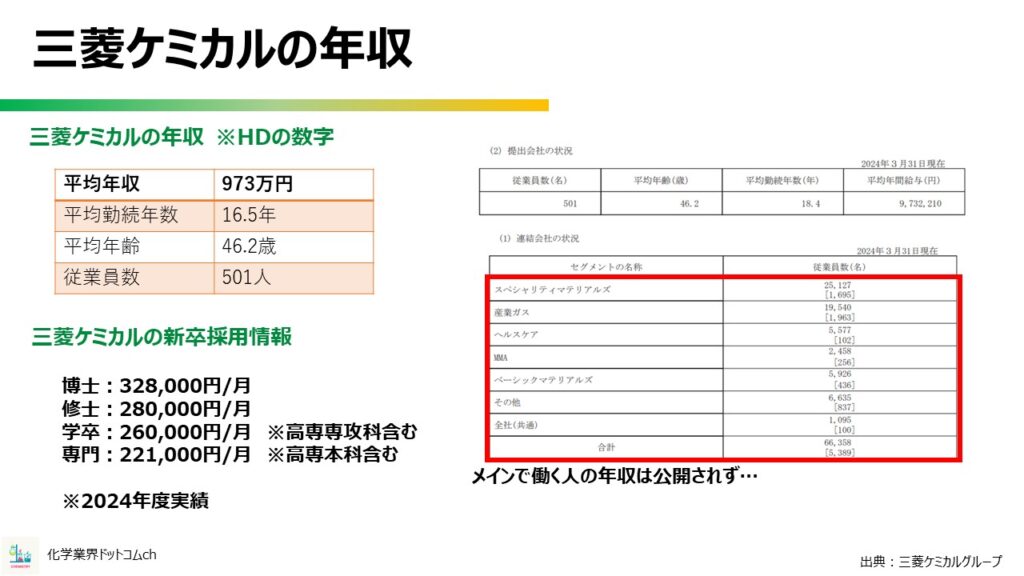

三菱ケミカルの年収

最後に三菱ケミカルの年収を解説します。

上記の数値は三菱ケミカルの有価証券報告書から持ってきています。

平均年収は973万円とかなりの高年収ですが、従業員数が501人となっております。

これは、ホールディングスで働く人の年収であって、メインの事業部門で働く人の年収ではない。つまり、参考値だということに注意が必要です。

また、三菱ケミカルの2024年度の初任給はこのようになっています。

- 博士:328,000円/月

- 修士:280,000円/月

- 学卒:260,000円/月 ※高専専攻科含む

- 専門:221,000円/月 ※高専本科含む

化学メーカーでは学卒以上の給料が若干高い模様です。

コメント